De nombreux écrits apparaissent au sujet de la verrerie de Larnac et peuvent être résumés par le texte présent sur un site de généalogie de la famille de la Roque[1] à l’origine de la construction de cette verrerie.

Dans ce résumé qui suit, tout est faux ou presque. En effet, les recherches généalogiques sur ladite famille ainsi que la consultation des archives départementales du Gard nous permettent d’éclairer la situation, d’apporter des précisions mais aussi, parfois, de poser de nouvelles questions.

Résumé :

À Saint-Hilaire de Brethmas (Gard), une verrerie au charbon de mine porte le nom de Laroque de Chavagnac. Elle fut construite entre 1813 et 1819 par Jean-Baptiste de Laroque (qui se fait appeler La Roque de Chavagnac). Il est originaire d’une famille de verriers d’Auvergne venue s’établir dans le Rouergue (en 1753, Louis de La Roque d’Auvergne est maître de la verrerie du Pas de Ceilhes dans l’Hérault). Le 14 août 1822, sa veuve obtient une autorisation du Roi pour construire une nouvelle verrerie à 200 m à l’est. Le bâtiment actuel est édifié en 1835 et 1836. Vers 1865, Numa de La Roque rachète la verrerie Berger à Alès et arrête celle de Larnac qui est transformée en 1879 d’abord en maison puis vers 1885 en salle de café. En 1896, la verrerie est remise en service avec un four de recuisson comme atelier de finissage. Elle ne semble pas avoir fonctionné au-delà de la Première Guerre mondiale. En 1920 elle est vendue à M. Paul Charreyre qui transforme la halle en cave à fromage jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment est aujourd’hui désaffecté et classé aux Monuments Historiques.

Un nom qui n’a rien d’historique.

Le premier à faire le lien entre le nom de famille et la verrerie est Jean-Baptiste de La Roque (1718-1786). Il est originaire d’une famille de verriers d’Auvergne venue s’établir dans le Rouergue ; en 1753, Louis de La Roque d’Auvergne est maître de la verrerie du Pas de Ceilhes à la limite entre l’Aveyron et l’Hérault. Chavagnac est bien un nom auvergnat puisque c’est le nom d’une commune du Cantal dans laquelle se situe le château de Chavagnac, lieu de résidence d’une grande famille du même nom[2]. C’est certainement en Auvergne que l’on trouve ce lien entre la famille La Roque et la famille Chavagnac. Le père de Jean-Baptiste s’appelle Pierre de La Roque, décédé en 1759, Jean-Baptiste est donc le premier à s’affubler de ce nom. Le fait que ses descendants porteront toujours le nom de La Roque, mais pas toujours celui de Chavagnac, confirme également l’explication d’un surnom. L’enregistrement des naissances, baptêmes, mariages et décès au sein de la paroisse de Saint-Hilaire nous montre une très grande disparité entre :

- Laure, Marie, Thérèse de La Roque née le 05 avril 1851[3].

- Jean-Baptiste La Roque Chavagnac né le 19 juin 1846[4].

- Laurent de La Roque Chavagnac né le11 septembre 1806[5].

- Clarisse Sophie Laroque née en 1807, mariée en 1833[6].

- Jean-Baptiste de Laroque Lacombe (1770-1846)[7].

Les orthographes sont donc multiples, le nom de la Roque n’est pas toujours attaché et si la particule disparaît parfois, elle n’est jamais écrite avant Chavagnac alors même que « de Chavagnac » sera le nom qui restera à la postérité.

La veuve de quel descendant ?

La demande d’établir une verrerie est faite au début du XIXème siècle, il ne peut donc s’agir de la veuve de Jean-Baptiste lui-même décédé en 1786. Nous ignorons la date de décès de son épouse, Jeanne de la Roque de la Croix, mais elle aurait eu plus de 100 ans au moment de la requête. La lettre formulant la demande d’établir une verrerie à Larnac, est écrite par Anne Marie Castelviel ; elle est envoyée au Préfet du Gard. Elle précise qu’elle a exploité, avec son mari décédé, la fabrication du verre au lieu de Sarrière, commune de Saint Jean de Valériscle. Elle souhaite établir une fabrique de ce genre dans la propriété de Larnac, commune de Saint-Hilaire, au moyen d’un four, où elle se propose de n’employer d’autres combustibles que le charbon des mines de l’arrondissement d’Alès et extraire le sable de Brouzet[8]. Elle sollicite l’autorisation nécessaire et demande la vente des objets, tant dans l’intérieur du Royaume que dans les ports de mer. Les informations données, dans cette lettre, nous permettent d’établir, avec certitude, l’identité de son mari. Il s’agit de Jacques Gérôme de La Roque Chavagnac, le deuxième fils de Jean-Baptiste, décédé le 06 janvier 1819 et verrier de profession[9]. La lettre de son épouse n’est pas datée, mais elle est forcément écrite entre le 06 janvier 1819 et le 24 mai 1821, date de la réponse du Préfet.

Chavagnac ou Chavagniac ?

Nous avons montré, plus haut, que le nom Chavagnac n’avait aucune légitimité historique. La lettre apporte un autre éclairage, à l’attention du Préfet, elle est signée « Votre très humble et respectueuse servante, signée veuve de Laroque Chavagniac ». Sans évoquer le nom « Laroque » que l’on trouve parfois attaché, chez certains membres de la famille, la présence du i, au nom de famille, ne fait aucun doute sur le document original, au même titre que la réponse du Préfet, le 24 mai 1821, qui respectera la même orthographe. Il est difficile d’imaginer que la veuve, elle-même, ne connaisse pas, avec précision, l’orthographe du nom de son mari alors même qu’aucun autre document officiel[10] ne nous apporte l’écriture « Chavagnac ».

Construite entre 1813 et 1819 ?

Concernant la construction de la verrerie, les dates avancées figurent sur une fiche BASIAS[11], gérée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES). Cette fiche[12] précise que la verrerie aurait été construite entre 1813 (enquête impériale) et 1819 (État des sections). Un document qui semble sérieux et confirmer que la demande est bien antérieure. Or, les sources précisent que cette fiche a été faite par la DRAC[13] en 1992 en établissant un inventaire du patrimoine industriel et en s’appuyant sur les informations à disposition de la mairie de Saint-Hilaire de Brethmas en 1998 ! Étant donné les informations dites « officielles » jusqu’alors, on peut douter de la véracité d’une telle construction entre 1813 et 1819 puisqu’aucun document officiel ne les corrobore.

Quelle extension ?

Ce n’est pas explicite dans le texte résumé du début de cette page, mais il est régulièrement fait état que la demande de la veuve porte sur une extension de la verrerie située à 200m de la première[14].

Pour plusieurs raisons, cela semble impossible. En effet, il n’est nullement fait mention de deux verreries à proximité l’une de l’autre à ce moment-là. Une seconde verrerie sera bien construite à Larnac, côté Alès, et sur laquelle nous reviendrons plus tard, mais elle sera construite en 1850 et à l’initiative d’une personne extérieure à la famille La Roque.

De plus, la lettre de la veuve et la réponse du Préfet n’évoquent ni une extension ni une activité déjà présente au hameau de Larnac. Anne Marie Castelviel insiste sur le fait que son défunt mari et elle connaissent déjà le métier de verrier, pratiqué jusqu’alors sur la commune de Saint Jean de Valériscle. Une mention qui légitime leur demande à Larnac et écarte l’idée d’une extension. La réponse du Préfet apporte d’autres indications : dans une lettre du 24 mai 1821, le Préfet, Paul-Étienne de Villiers du Terrage[15], par arrêté, prend acte d’une demande d’Anne-Marie Castelviel veuve Laroque Chavagniac (bien un i et Laroque en un seul mot) tendant à obtenir l’autorisation d’établir dans sa propriété, à Larnac, un four de verrerie et des dépendances. La demande, jugée recevable par le Préfet, sera affichée dans chacune des communes situées à 5 km de rayon du lieu-dit Larnac. Messieurs les maires des communes et leurs habitants sont admis à présenter une opposition dans le délai d’un mois à compter de l’apposition de l’affiche. Le sous-préfet devra également fournir la distance à laquelle l’établissement se trouvera des habitations particulières les plus rapprochées ainsi que le rapport d’un médecin des épidémies relatif au degré d’influence que peut avoir l’établissement sur la salubrité publique. Une telle mesure est relative au décret du 15 octobre 1810 concernant les manufactures d’atelier qui répandent une odeur insalubre ou incommode. La fabrique de verre est comprise parmi les établissements de première classe dont la formation ne peut avoir lieu sans l’autorisation de sa majesté accordée en Conseil d’État.

Le Préfet ne mentionne aucunement l’existence d’une verrerie préalablement établie à Larnac, de plus, les préconisations prises et le vocabulaire employé semblent indiquer qu’il s’agit d’une première demande de ce type à cet endroit.

Enfin, et c’est peut-être l’élément le plus fort, à savoir le plan de la future verrerie est adressé par Anne-Marie Castelviel au Préfet. Elle évoque, dans sa lettre, le fait que « le plan triple et régulier des lieux se trouve annexé à la pétition qui avait été présentée aux mêmes fins par feu son mari, le 30 avril 1818 ». Ce plan est très complet et montre la localisation et le fonctionnement de la future verrerie. Ces plans sont signés par le directeur des travaux publics de la ville d’Alais, le 25 novembre 1819. Or, ce plan situe parfaitement la future verrerie à l’emplacement de celle que nous connaissons aujourd’hui, et non d’une potentielle extension 200 mètres plus loin.

Après une enquête commodo et incommodo[16], en août 1822, Anne-Marie Castelviel reçoit l’autorisation de construire une verrerie à Larnac. C’est le roi Louis XVIII, un peu moins tête en l’air que son frère Louis XVI, qui signe l’autorisation de construire une verrerie, le 14 août 1822 avec l’obligation de « n’alimenter la dite usine qu’avec de la houille, sans pouvoir y employer du bois ». Sur le site du patrimoine de l’État, le bâtiment est précisé achevé en 1835 et 1836[17]. Néanmoins, nous avons vu à quel point les informations y figurant devaient être vérifiées.

Pas de classification aux monuments historiques.

Dernier point qui mérite d’être repris, c’est la valeur patrimoniale de ce bâtiment. Le seul monument/bâtiment classé aux monuments historiques dans la commune reste l’église du XIIème siècle de Saint-Hilaire, classée le 28 juin 1963. C’est, par ailleurs, le seul bâtiment saint hilairois classé des 563 répertoriés dans le Gard[18].

Fonctionnement de la verrerie.

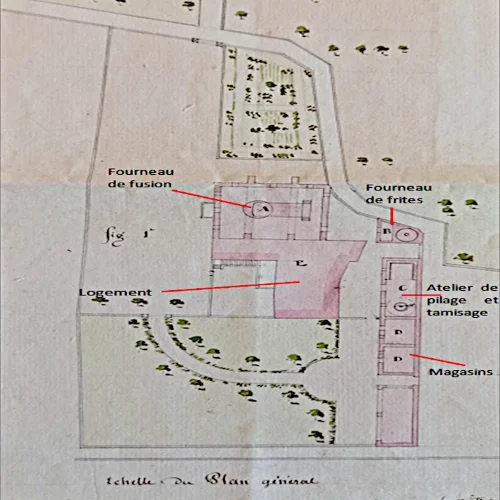

| Magasins |

| Fourneau de frites |

| Logement |

| Atelier de pilage et tamisage |

| Fourneau de fusion |

Figure 1. Le plan d’ensemble de la verrerie.

Les figures 2 3 et 4 présentent le plan, la coupe en longueur et la coupe en travers du fourneau de fusion, construit en argile réfractaire, on y distingue la grille (a) le foyer (b), le four (c) les creusets de fonte (d) les creusets de travail (e), les ouvreaux pour puiser la matière et l’exporter au feu pendant le travail des pièces (f), les ouvertures par lesquelles on projette la houille sur la grille (g), la carquèse (h) (aujourd’hui carquaise ou carcaise[19]) dans laquelle on introduit, par des portes (i) situées au-dessus des ouvreaux[20], les pièces fabriquées qu’un homme fait descendre à mesure qu’elles se refroidissent et qu’il porte ensuite en magasin. En (k), se trouve l’orifice par lequel la chaleur entre dans la carquèse.

Les figures 5 et 6 offrent le plan et la coupe d’un fourneau à frites on y voit la grille (m), le foyer (n) le four (o) et l’ouverture par laquelle on introduit la matière (p).

Les creusets sont conçus pour résister à une haute température (1 200°C). Ils sont réalisés en silice, ils possèdent une partie plate en-dessous pour le poser sans qu’ils ne puissent se renverser. On peut donc, sans soucis, fondre des métaux tels que l’or, l’étain, le plomb ou l’argent… Attention, ne pas utiliser un creuset pour fondre des métaux différents ! Chaque métal doit avoir son propre creuset, sous peine de détérioration ou d’oxydation du métal.

Un fourneau à frites est un four annexe ou secondaire dans une verrerie, utilisé pour réchauffer ou maintenir en fusion de petites quantités de verre, souvent pour des travaux précis ou pour alimenter certaines étapes spécifiques de la fabrication.

Dans certains textes anciens, le mot « frites » désigne des éclats, morceaux ou débris de verre. Ces débris sont refondus dans un petit four, d’où l’idée de fourneau à frites. C’est donc un four pour la refusion de fragments de verre.

L’atelier de pliage est essentiel pour préparer un mélange homogène et réactif pour la fusion. On y effectue principalement :

- le broyage (pilage) : la silice (sable), calcin (verre recyclé), oxydes métalliques (colorants), soude, chaux, etc., sont broyés ou réduits en poudre fine. Le but est d’obtenir des grains fins et réguliers qui fondront plus facilement dans le four.

- le tamisage : après le broyage, les matières sont tamisées pour éliminer les gros morceaux et obtenir une granulométrie uniforme.

- le mélange : les différents composants sont pesés et mélangés selon une recette précise, appelée « composition ». Cela se fait parfois à la main, parfois dans des tambours rotatifs.

Et depuis sa fermeture ?

Vers 1865, un descendant, nommé Numa de La Roque[21], stoppe l’activité à Larnac car il a acheté la verrerie Berger à Alès. La verrerie de Larnac a été transformée en maison en 1879, puis en salle de café vers 1885. En 1896, la verrerie reprend du service comme atelier de finissage, grâce à un four dit « de recuisson ». Mais elle ne semble pas avoir fonctionné au-delà de la Première Guerre mondiale.

En 1920, elle a été vendue à Paul Charreyre et le bâtiment est transformé en cave à fromage, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, l’édifice tombe en ruine, il n’a plus de toit et est envahi par les ronces lorsqu’il est racheté par un particulier. Il reste encore des traces des fours. Mais, pour sauver le bâtiment, une dalle est coulée et le toit est refait. Depuis, le bâtiment est utilisé comme maison et remise. La maison jouxtant la verrerie, côté sud, était encore, jusqu’au début des années 1950, une exploitation agricole ; le rez-de-chaussée était occupé par les vaches et les cochons. L’eau était fournie par un puits, jusqu’au jour où l’adduction d’eau arriva au hameau.

Lors des labours, un agriculteur de Larnac, M. Vigne a trouvé, en retournant les champs, notamment ceux en contrebas du hameau, nombre de fragments de verre et des scories[22] qui donnent un aperçu de l’activité des verriers du quartier au XIXème siècle. Un observateur attentif en retrouvera facilement des traces dans les murs anciens de Larnac composés, en partie, par des résidus de ces matériaux.

La Verrerie Peladan…on est à Alès.

Fait étonnant, et bien que l’on se situe sur la commune d’Alès, chemin du Gas Gardonnet, à une centaine de mètres à vol d’oiseau de là, M. Peladan fait construire une verrerie de 375m² en 1850.

Jean-Pierre Peladan, un ouvrier de la verrerie la Roque de Chavagnac[23], a construit une verrerie, à côté de sa maison, dans le hameau de Larnac, mais contrairement à ce qui a été longtemps écrit, on est au chemin du Gas Gardonnet sur la commune d’Alès[24]. Le 26 juin 1850, il a obtenu l’autorisation de produire du verre de toute nature, blanc et vert, ainsi que l’autorisation de construire deux fours pour la cuisson et la recuisson. La partie visible des murs est presque aveugle, et il y a une porte cochère en anse de panier murée du côté est, à côté de l’entrée du tunnel d’admission d’air du four. Le toit est très asymétrique avec des pans longs. En une petite vingtaine d’années, l’activité de la verrerie est arrêtée. En 1869, la bâtisse est vendue à M. Gascuel comme maison avec ses muriers, la halle a été transformée en bâtiment agricole pour abriter une écurie et un pailler[25].

Pour conclure :

l’histoire de la verrerie de Larnac illustre à quel point les récits familiaux et les archives officielles peuvent diverger. Les recherches minutieuses permettent de rétablir la chronologie des faits, notamment l’identité réelle des fondateurs, la date de création et l’évolution du site. Peut-être que les années à venir feront resurgir du passé des documents qui mettront en doute la version ici présentée.

Ce lieu témoigne d’un riche passé artisanal, entre héritage verrier et reconversions successives. Il demeure aujourd’hui un vestige précieux du patrimoine local, bien que longtemps oublié ou déformé.

[1] http://dechav.free.fr/lelivre/laroque.php Les informations y figurant sont reprises dans tous les écrits faits sur cette verrerie.

[2] A noter que plus à l’est, toujours en Auvergne, se trouve le château de Chavaniac, lieu de naissance de Gilbert du Motier en 1757, plus connu sous le nom de marquis de La Fayette.

[3] Arrière petite-fille de Jean-Baptiste et fille de Numa de La Roque qui reprendra la verrerie au milieu du XIXème siècle.

[4] Sans aucune particule, arrière petit-fils de Jean-Baptiste et petit-fils de Jacques Gérôme le 2ème fils de Jean-Baptiste.

[5] Petit-fils de Jean-Baptiste et fils de Jacques Gérôme. A ne pas confondre avec son oncle Laurent premier fils de Jean-Baptiste.

[6] Petite-fille de Jean-Baptiste et fille de Jacques Gérôme.

[7] C’est le quatrième fils de Jean-Baptiste après Laurent, Jacques Gérôme et Hilaire décédé à l’âge de 7 ans (1768-1775).

[8] Brouzet les Alès, lieu de naissance de plusieurs membres de la famille.

[9] A noter que Jacques-Gérôme marié à Anne-Marie Castelviel était le frère cadet de Laurent La Roque marié à Marguerite Castelviel, elle-même, sœur jumelle d’Anne-Marie. Les deux frères mariés avec les deux sœurs, il y a de quoi s’y perdre !

[10] A l’exception des recensements paroissiaux.

[11] C’est une base nationale recensant les sites industriels, abandonnés ou en activité, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement.

[12] https://infosols.developpement-durable.gouv.fr/documents/public/Fiche_BASIAS_d%C3%A9taill%C3%A9e_LRO3000107.pdf

[13] Direction régionale des affaires culturelles.

[14] C’est le cas, notamment, sur le site du ministère de la Culture dédié au patrimoine https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00128578 ou encore sur le site du BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) du gouvernement https://infosols.developpement-durable.gouv.fr/documents/public/Fiche_BASIAS_d%C3%A9taill%C3%A9e_LRO3000107.pdf

[15] Il a été nommé le 30 janvier 1820 et restera quatre années en fonction.

[16] Procédure qui consiste à recueillir toutes informations, doléances et observations des populations et institutions concernant une opération d’intérêt général.

[17] https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00128578

[18] 94 classés à Nîmes, 52 à Beaucaire.

[19] Carcaise : four de verrier dans lequel le verre est recuit après coulage.

[20] Ouvreau : ouverture pratiquée dans les parois d’un four de verrerie par où le verrier prélève le verre pour le travailler.

[21] Il semble que ce soit Numa, Aimé, Laurent de La Roque, petit-fils de Jean-Baptiste, fils de Laurent de La Roque et neveu de Jacques Gérôme de La Roque.

[22] Résidu solide provenant de la fusion de minerais métalliques, de la combustion de la houille, etc.

[23] Inutile de revenir sur l’orthographe du nom…

[24] Ce chemin descend en direction de la route d’Uzès vers la rocade d’Alès. Il faut dire qu’un chemin du même nom descend, en direction de la route de Nîmes et se situe sur la commune de Saint-Hilaire de Brethmas.

[25] Petit hangar ou cour de ferme où l’on entrepose de la paille.