C’est au mas de la Roquette[1] (ancien nom de la Rouquette) au milieu des vignes, des oliviers et des mûriers que naît, le 18 août 1721, Étienne Teissier dit Lafage[2], fils d’Étienne et Françoise Marie Clary.

Le 17 août 1754, la veille de ses 33 ans, ce jeune pasteur est pendu à Montpellier pour exercice d’une religion interdite. Son cours itinéraire rend compte de la féroce répression frappant les protestants, sous le règne de Louis XV. Après la guerre des Camisards, en 1705, s’ouvre une période où la pratique religieuse protestante semble presque arrêtée. Les quelques prédicants errants sont pourchassés, la plupart d’entre eux sont pris et exécutés. Officiellement, beaucoup de protestants renient leur foi ; dans la réalité, si, pendant le jour, ils vont publiquement à la messe, la nuit, dans la discrétion de leur foyer, ils restent fidèles à leurs idéaux religieux.

Une formation en Suisse.

C’est le pasteur Antoine Court[3] qui restaure peu à peu l’église du désert[4] et organise des rassemblements dans les combes, les grottes. La répression est impitoyable : les prédicants sont suppliciés et exécutés illico. En 1729, Antoine Court quitte le Languedoc pour fonder à Lausanne, en terre amie, un séminaire destiné à former les pasteurs du désert de moins en moins nombreux.

À l’âge de 17 ans, Étienne fut mis en apprentissage chez un maître tailleur d’Alais, nommé Aubrespin ; là il restait souvent en méditation sur des livres de piété, lorsqu’il se trouvait seul dans le magasin. Deux ans après, il se plaça chez le sieur Deleuze, maître tailleur à Saint-Ambroix, il y tomba malade et vint se rétablir à la Rouquette. Sa vocation au saint ministère s’affirmait de plus en plus ; tout en mesurant la toile, il s’essayait à composer des sermons et se liait de plus en plus avec les pasteurs du Désert.

Étienne Teissier prend le désert en 1743 vers l’âge de 22 ans, il est reçu proposant en 1748. Comme tous les proposants, Lafage tournait les yeux vers Lausanne et souhaitait ardemment y aller perfectionner ses études rudimentaires. Le synode[5] l’y autorise en 1749 et en avril 1750, il y part pour 14 mois. A son retour en 1751, il reçoit la consécration pastorale le 5 décembre de la même année, avec la vocation de toute la région montagneuse et d’un service pénible, qui a Valleraugue pour centre géographique. Étienne Teissier participe activement aux assemblées clandestines qui réunissent parfois des milliers de personnes. Les autorités, dépassées par la résurgence du protestantisme, ciblent plus particulièrement la répression contre les pasteurs. Toutefois, ceux qui les hébergent sont envoyés aux galères et leur maison est rasée. Pendant ces trois années d’errance pastorale, des écrits contemporains précisent que « Teissier exerce avec beaucoup de zèle et de succès. Il a l’esprit juste et le jugement solide, un caractère paisible, des mœurs très pures pendant qu’il travaille à l’instruction et à la consolation des fidèles confiés à ses soins ». Mais, son ministère sera court et ne durera même pas trois ans.

Dénoncé puis interpellé au Mas de Novis.

Dans la nuit du samedi 3 août au dimanche 4 août 1754, Lafage se préparait au repos, à la journée fatigante qui l’attendait, en s’abritant dans la métairie de Jacques Novis[6], située dans la commune de Vabres entre Lasalle et Monoblet, où il passe la nuit. Mais, deux espions connaissant sa retraite, étaient allés avertir le détachement de Monoblet.

Vers quatre heures du matin, Étienne Teissier est cerné par 14 soldats de la garnison de Monoblet. Lafage, réveillé, s’enfuit au grenier par un escalier de 13 marches, puis saute sur le toit, dont il brise plusieurs tuiles. Le sergent Bruguière l’aperçoit et d’un coup de feu lui fracasse le bras droit et lui fait une blessure très grave sous le menton. Dans cet état, il ne put s’échapper ; en même temps que lui, on arrêta les membres de la famille Novis. Lafage est gardé dans le hameau de 4h du matin jusqu’à l’arrivée des renforts de Colognac vers 9h. Sous bonne escorte, le pasteur blessé est conduit à Monoblet où il est enfermé dans la chambre du commandant de la garnison. Le lendemain, il est transféré à Anduze, où le chirurgien Bousquet pense sa grave blessure au bras. Craignant certainement des réactions de la population, l’escorte initiale est renforcée par les compagnies de Durfort et la presque totalité de la garnison d’Anduze. C’est donc sous la protection d’environ 180 soldats que le prisonnier et ses infortunés hôtes, la famille Novis, arrivent dans la journée du 5 août au fort d’Alais et furent emprisonnés séparément. Tout au long du chemin, ils reçoivent des marques de sympathie. Les grenadiers, touchés par leur malheur et impressionnés par leur courage, se gardent de les insulter. Au cachot, le jeune pasteur continue à prier à haute voix. Il est visité par l’évêque Monseigneur de Beauteville qui le questionne sur son arrestation et constate que Teissier fait son possible pour disculper la famille Novis. Il est également interrogé par le subdélégué d’Alais, M. de la Bruguière, qui essaie de charger l’audition de faits et circonstances fausses et honteuses, ce qui pousse É. Teissier à protester. Ses parents sont autorisés à lui rendre visite. Au cours de ces retrouvailles pénibles et émouvantes, ils constatent la grande détermination de leur fils à supporter le martyre et surtout à ne point renier son ministère du Saint Évangile.

Gravement blessé, son jugement est précipité.

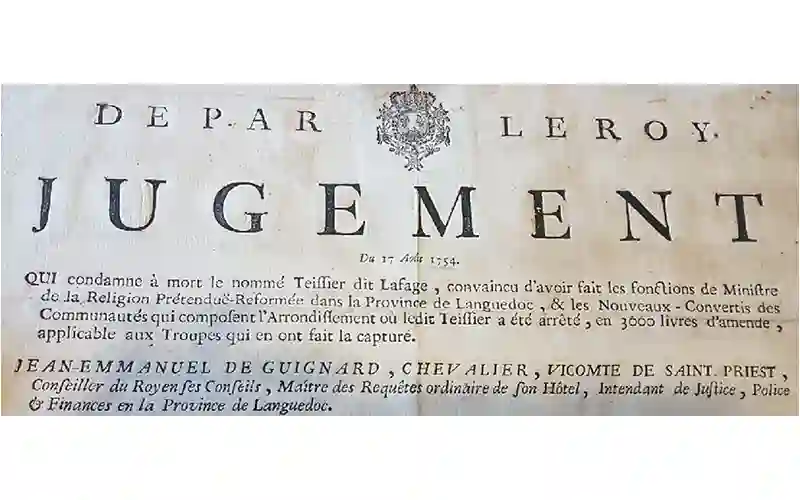

Avec un autre prisonnier protestant, Jean Franc[7], ils quittèrent Alais le 12 août 1754, escortés par près de 1 800 hommes commandés par le marquis de Perussy, colonel du régiment de Normandie, et prennent le chemin de Montpellier. Sur tout le parcours, à Montmoirac, à Lédignan, à Crespian, à Sommières, les protestants, en larmes, faisaient la haie sur leur passage. Ils arrivèrent à Montpellier et furent conduits à la citadelle, dans la prison dite la Royale, qui avait déjà abrité tant de martyrs. Ceux-ci étaient généralement interrogés pendant plusieurs semaines et passaient longtemps dans ce cachot avant de subir le martyre. Pour Tessier, il en fut autrement, ses plaies étaient envenimées. On craignait qu’il ne mourût en prison et de mort naturelle. Il fallait hâter son supplice, pour les autorités, il devenait donc urgent de le juger et de procéder à une exécution publique. L’insuffisance de soins, l’humidité du cachot, les chaleurs excessives d’août ont fait que les blessures du pasteur se sont aggravées en prison, la gangrène a commencé à le ronger et sa mort devint proche. On estima que sa mort était une question d’heures, aussi, l’intendant Guignard de Saint-Priest, qui voulait que cet infortuné meure en public de la main du bourreau et non des suites de sa blessure, va mener le procès avec célérité. Le pasteur Teissier subit, avec courage, les derniers interrogatoires. Sans surprise, le jour même, il est condamné à mort et son exécution a lieu le 17 août 1754. Le gibet est dressé, comme pour tous les pasteurs qui l’ont précédé, sur l’Esplanade de Montpellier devant, dit-on 25 000 personnes. L’âge (33 ans), la trahison, la capture, la condamnation, le courage impressionnant dont il a fait preuve, dans les derniers jours de sa courte vie, rappellent les derniers jours de la vie du Christ.

Le jour même de l’exécution d’Étienne Teissier, Louis Fayet, pasteur de Vézénobres, qui a échappé quelques semaines plus tôt aux balles des soldats du côté de Saint-Cézaire de Gauzignan, tient une assemblée à Saint-Hilaire de Brethmas, paroisse de naissance de son ami. Au cours de cette réunion, il procède à quatre mariages et trois baptêmes. Pour les historiens du protestantisme, Louis Fayet ne peut pas mieux honorer la mémoire du pasteur martyr et indiquer clairement que, malgré la répression, l’Église réformée continue à se développer.

[1] Le mas de la Rouquette appartenait à deux familles : les Gazagne et les Teissier ; ces derniers, fort riches, étaient alors représentés par Étienne Teissier et sa femme Françoise Clary, qui étaient les parents du pasteur martyr et de plusieurs autres enfants.

[2] Tous les ministres du désert avaient un surnom. Pour É. Teissier, aucune origine certaine ne précise ce sobriquet mais la géographie locale était souvent utilisée. Par exemple, Jean Journet, ministre de Valleraugue, au milieu du XVIIIème siècle, était surnommé « Puech » qui signifie la colline en occitan. « La Fage » est un toponyme fréquent dans le sud de la France, notamment en Lozère, Aveyron, Tarn, Hérault, des régions liées au protestantisme du Désert. Plusieurs villages ou hameaux portent ce nom (ex : La Fage-Saint-Julien, La Fage-Montivernoux). En occitan, « fage » signifie hêtre (du latin fagus). A plus de 800 m d’altitude, les hêtraies sont très nombreuses dans les Cévennes et ont pu être utilisées comme surnom.

[3] Il est connu pour restaurer, à partir de 1715, l’ancienne discipline des Églises réformées et leur organisation synodale (sous forme d’assemblées).

[4] On désigne par désert la clandestinité des protestants restés en France pendant les persécutions religieuses. Les prêtres continuent à officier dans la clandestinité : on parle d’assemblées, de baptêmes, de mariages ou de sépultures du désert. Le terme de désert fait référence au départ des Hébreux d’Égypte, guidés par Moïse, pour traverser le désert. Vous pouvez visiter le formidable muée éponyme à Mialet : https://www.museedudesert.com/index.php

[5] Dans le protestantisme, réunis lors d’une session d’un synode, les délégués des églises locales (formés de pasteurs et de laïcs), décident ensemble les orientations à donner à la vie de l’Église.

[6] A ne pas confondre avec le Mas Novis de Saint-Hilaire de Brethmas.

[7] Il a été incarcéré pour avoir accueilli un prédicant et fut libéré quelques mois plus tard. C’est grâce à lui que nous connaissons les derniers moments d’Étienne Teissier. Il raconta notamment que tout au long de la route de Montpellier, ils furent accompagnés par les pleurs des protestants assemblés et contenus par l’immense troupe.