Historiquement le puits qui alimentait en eau le village s’est toujours situé à l’intérieur de l’église. C’est un puits de 22 m de profondeur qui servait aux habitants, notamment pendant la saison sèche. En 1723, le puits est comblé. Il sera rouvert par la suite, mais en 1832 il est fermé[1].

Une décision politique.

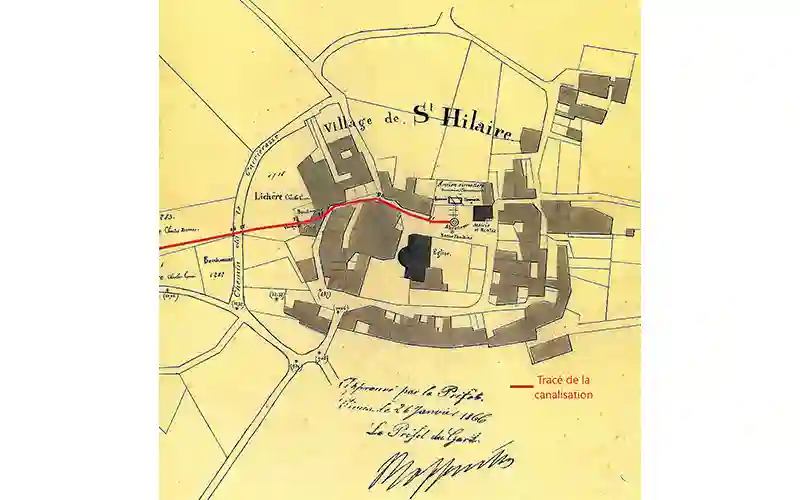

A la suite des problèmes constatés sur la qualité de l’eau de l’Avène[2], la mairie décide de la construction d’un puits au centre du village.

Sur la place principale, longtemps nommé place de la révolution avant de devenir la place de la mairie[3], la création de la fontaine est décidée le 13 novembre 1864. Elle permettra de ne plus utiliser le puits de l’église, ce qui dégradait le sol à cause de l’humidité.

Cette fontaine, qui sera alimentée par la source de la Rouquette, 750 m plus loin, fera l’objet d’une polémique durant la période napoléonienne[4]. Elle est pourtant vitale pour les villageois. Il n’y a ni point d’eau potable, ni lavoir à proximité, seulement des citernes ou des puits privés, l’Avène ou le Gardon respectivement situés à 1 et 2 km. Avec un débit atteignant 12 litres à la minute, soit plus de 17 mᶟ par jour, la source de la Rouquette parait idéale pour subvenir aux besoins des Saint-Hilairois.

Un projet ambitieux.

750m de siphon inclus directement sous terre et réalisé à l’aide de moellons et de chaux de sable, près de 6 mètres de dénivelé pour un coût total de 3 640 francs de l’époque, c’est un projet d’envergure pour l’époque. Une réalisation joliment réalisée lorsqu’on pense qu’elle est encore, aujourd’hui, en activité avec, en définitive, une seule partie rénovée depuis deux siècles. Néanmoins, comme toutes grandes réalisations communales, cette construction ne s’est pas déroulée sans obstacle.

Des soucis financiers.

L’empereur Napoléon III a dû arrêter un impôt extraordinaire pour financer les travaux en 1866, dû par les 300 habitants de l’époque. Le projet de lavoir, situé à l’emplacement de l’ancienne mairie, a été abandonné par la commune car jugé trop coûteux. Le Préfet revit alors sa subvention à la baisse, à la suite de l’abandon de ce second projet.

La contestation du projet qui mène à un traité.

Le projet a très vite provoqué des litiges, notamment deux propriétaires du quartier de la Rouquette qui, dans un premier temps, ont contesté, par voie d’huissier, la propriété communale de la source de la Rouquette. Ils ont ensuite négocié avec le maire, M. Jalaguier, les conditions de leur indemnisation pour l’usage de l’eau. Ces négociations débouchent sur un traité en bonne et due forme, le 28 février 1869. Dans ces différents articles, l’un cède à perpétuité, à la commune, tous ses droits à la source de la Rouquette, mais aura le droit d’utiliser, à son profit, le trop plein d’eau. L’autre fait établir un tuyau pour être alimenté en eau « coulant d’eau égal au tiers de la circonférence d’un tuyau qui sera placé à la dite source et à l’ancien niveau, lequel tuyau devra avoir 30 millimètres de circonférence ».

Parallèlement à la situation au village, en 1867, le conseil municipal décide d’approuver la construction d’un puits communal à la Jasse. Pour un équipement d’une telle importance, nous assistons à une souscription volontaire des habitants de 160 francs alors que la municipalité finance le reste, pour un montant total de 360 francs. Le 30 août 1870, le conseil municipal autorise M. Lauriol à construire un puits de 200 francs, pour l’usage des habitants de Larnac.

Des problèmes d’alimentation.

Lors du conseil municipal du 8 juin 1884, M. le maire rappelle qu’il est urgent de faire réparer la fontaine publique afin de conduire, au centre du village, la plus grande quantité d’eau possible. Le débit est loin de suffire aux besoins des habitants ne donnant, depuis quelques temps, qu’un litre d’eau chaque 2 min. Il fallait donc faire la queue, notamment en période d’été, lorsque le débit était faible.

Considérant que l’on ne peut savoir à l’avance exactement ce qu’il y aura à faire, les tuyaux qu’il faudra remplacer, la dépense que les circonstances nécessiteront, les habitants proposent d’aider à découvrir les tuyaux de conduite. Les travaux seront effectués et durant la première moitié du XXème siècle, la fontaine continuera d’alimenter en eau les foyers du village.

En 1950, la faiblesse des précipitations de la fin du printemps et de l’été, avait tari les eaux en provenance de la Rouquette et les élus, bien ennuyés, ont essayé, dans l’urgence, de trouver une solution de remplacement. Dans un premier temps, ils ont eu recours au puits communal, situé au bas du chemin de Sauze. Une pompe fut mise en place durant une heure par jour, pour que les villageois puissent se servir. Malgré ce rationnement, le puits réservoir de Sauze se vida très rapidement, en une dizaine de jours. On se souvient alors du puits de l’église et avec l’accord de l’abbé Pradeilles, la municipalité y transféra la pompe électrique afin d’y puiser davantage d’eau. Malheureusement, ce puits, comme le précédent, n’était pas suffisant pour alimenter toute la communauté villageoise et il se tarit assez vite. Sans eau publique, il fallut se rabattre, pour quelques jours, sur des solutions privées puisqu’il existait autour du village de nombreux puits appartenant à des particuliers. Pour pallier le manque d’eau courante, beaucoup de maisons étaient équipées d’une cuve de récupération d’eaux de pluie. Les pluies tant espérées de l’automne réalimentèrent la source de la Rouquette au grand soulagement de tous et en particulier des élus. Le puits du chemin de Sauze a été utilisé jusqu’au début des années 1960. Les habitantes venaient rincer le linge pour faire des économies plutôt que d’utiliser l’eau publique qui venait d’être installée.

En effet, cet épisode de sécheresse a rappelé l’urgence de raccorder les foyers du village à l’eau courante. Le 7 juillet 1954, la municipalité décide donc la création d’un projet d’alimentation en eau potable. Les travaux sont terminés le 11 avril 1956, une cérémonie d’inauguration est organisée sur la place avec jets d’eau. Le château d’eau du village ne sera construit que trois ou quatre ans plus tard. La 2ème tranche de travaux peut alors commencer avec les quartiers de la plaine de Larnac, Tribies, Rte de Nîmes, Trouillas et la Bruguière.

Si le raccordement général à l’eau courante a permis un confort jamais connu jusqu’alors et de ce fait rendu quasiment obsolète l’utilisation des puits, cela n’a pas empêché de tous les jours prendre conscience de la nécessité de gérer, au plus juste, cette eau devenue de plus en plus pré

[1] Il rouvrira momentanément après la Seconde Guerre mondiale.

[2] Sécheresse et rejets de l’usine de Salindres ; sujets débattus en conseil municipal en 1864.

[3] Depuis 2017, c’est la place Eugène Daufès.

[4] On parle ici du Second Empire, sous Napoléon III.