L’histoire géologique de notre région débute avec la création d’une chaîne de montagnes, connue sous le nom d’orogénèse hercynienne. C’est durant cette orogenèse que le Massif Central s’est formé entre -330 et -300 millions d’années.

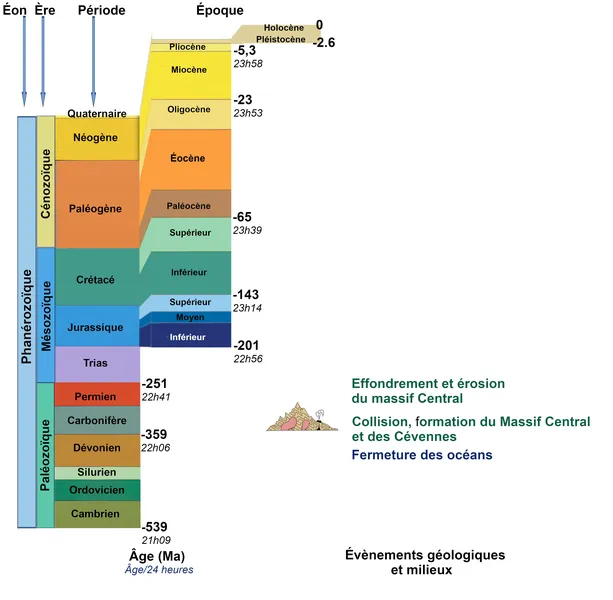

Le document ci-dessous (Fig.1) permet de situer cet évènement dans l’échelle des temps géologiques. Appréhender le temps en millions d’années est complexe, c’est pourquoi ce document met en perspective ce temps par rapport à une journée de 24h depuis la formation de la terre. Avec cette mise en parallèle, notre récit débute seulement à 21h53min !

Fig.1 L’échelle des temps géologiques en millions d’années situant la formation et l’érosion des Cévennes

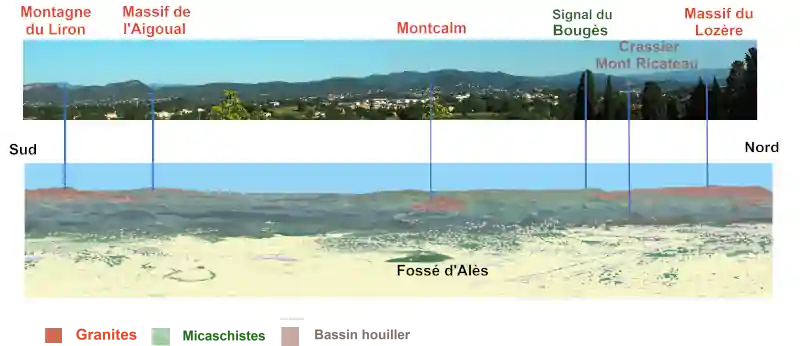

Fig.2 Vers l’Ouest, panorama des Cévennes vu depuis le chemin de la Rouquette et image 3D de la carte géologique simplifiée des Cévennes réalisée avec Géoportail

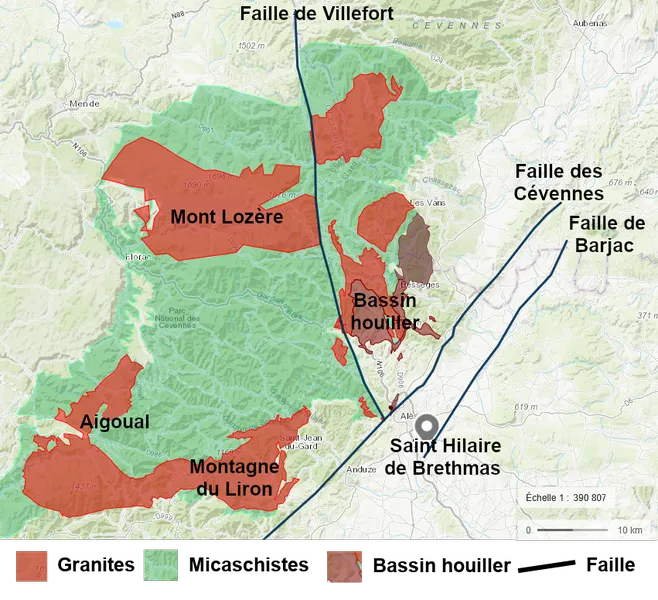

Les Cévennes, qui se trouvent au sud du Massif central, sont composées de massifs fortement érodés, présentant des versants abrupts séparés par des vallées étroites et profondes. Les sommets les plus élevés sont ceux du Pic de Finiels qui atteint 1699 m, situé sur le Mont Lozère, et du Mont Aigoual qui s’élève à 1565 m. Ces montagnes sont principalement constituées de micaschistes[1] et de granites[2], deux roches qui ont modelé les paysages époustouflants des Cévennes. Les Cévennes sont aujourd’hui une destination touristique idéale pour ceux qui cherchent à se ressourcer et à s’évader.

[1] Les micaschistes sont des roches métamorphiques à forte foliation, riches en micas

[2] Le granite est une roche dite plutonique à texture à gros grains, résultant du refroidissement lent du magma en profondeur.

Les crêtes allongées séparant les vallées sont constituées de micaschistes (Fig.3 et Fig.4). On qualifie ces roches de métamorphiques car elles ont été formées à partir de roches déjà existantes. Elles résultent de la métamorphose des sables et des argiles sous des conditions de pression et de température obtenues lors de la formation de la chaîne de montagnes hercynienne, lorsque, ces roches se superposaient.

Fig.3 Photographies du panorama vu du sommet du Bougès et des blocs de micaschiste..

Au sommet des massifs du mont Lozère et de l’Aigoual, s’élèvent des chaos de granite (Fig.5). Cette roche s’altère en surface et devient un sable grossier appelé arène. Lorsque cette arène est transportée par l’eau, il reste seulement un empilement de blocs arrondis.

Fig.4 Chaos granitique appelé « le lapin » à Grizac massif du Mont Lozère et schéma de la formation des chaos.

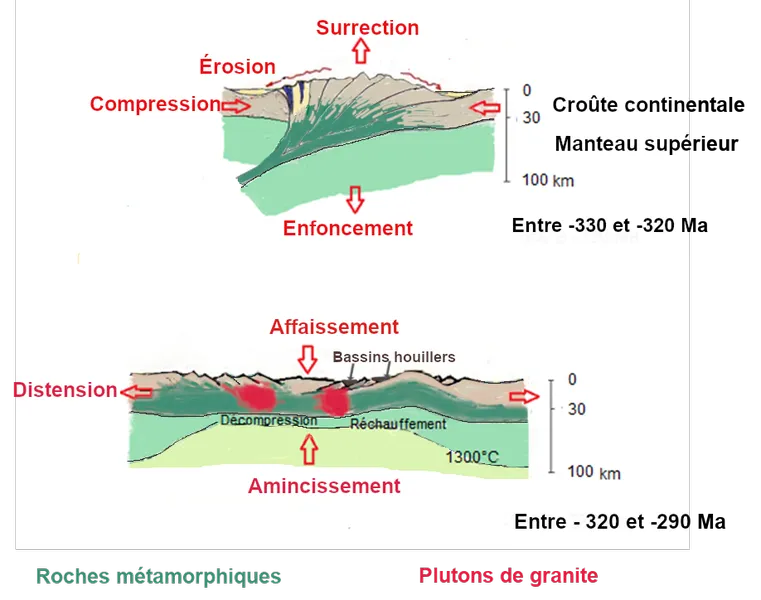

Le granite s’est constitué lorsque la chaîne montagneuse ayant atteint une haute altitude, s’est finalement effondrée sous son propre poids comme un camembert trop mûr ! . En profondeur, les roches ont partiellement fondu ; les magmas résultants, visqueux et légers, ont remonté le long des failles. La formation de massifs rocheux appelés plutons granitiques résulte du refroidissement progressif du magma à une profondeur de 5 km. Les granites du massif de l’Aigoual-Guiral-Liron et du mont Lozère situés dans les Cévennes sont datés entre -315 et -300 millions d’années (Fig.8).

Le bassin houiller des Cévennes forme un « V », et s’étend sur 200 km2 au nord d’Alès. Il regroupe trois gisements, la Grand-Combe à l’Ouest, Bessèges à l’Est, et au Sud Rochebelle. Le charbon a été extrait dans les Cévennes, les premières exploitations sont signalées en 1230 mais son industrialisation commence en 1776. Cette industrie minière se développe fortement au cours du XXème siècle et atteint son apogée en 1958 avec 3,3 millions de tonnes de charbon extraites et un effectif de 20 000 ouvriers avant de décliner. La dernière mine a fermé en 2002. Le terril Ricateau, nommé aussi crassier, tire son nom d’un ingénieur et ancien directeur des Houillères décédé en 1955. C’est un élément emblématique du paysage de la ville d’Alès. Formé entre 1945 et 1965, il témoigne de l’héritage industriel et minier de la cité. Le terril est formé par l’accumulation des « résidus » issus de l’exploitation minière. Autrement dit, il s’agit de roches dont la teneur en charbon n’était pas suffisante pour être exploitées et commercialisées.

Des vestiges de cette industrie subsistent encore et des musées racontent l’histoire de cette industrie : la mine témoin d’Alès et la maison du mineur à la Grand-Combe.

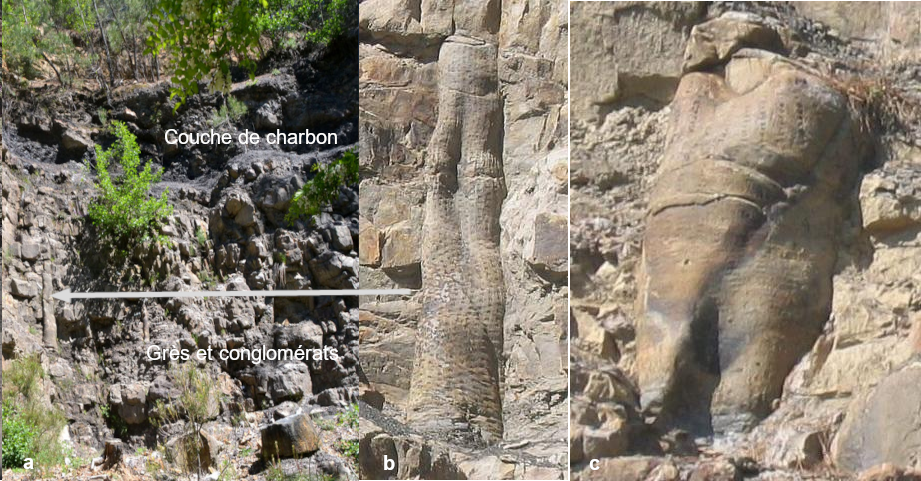

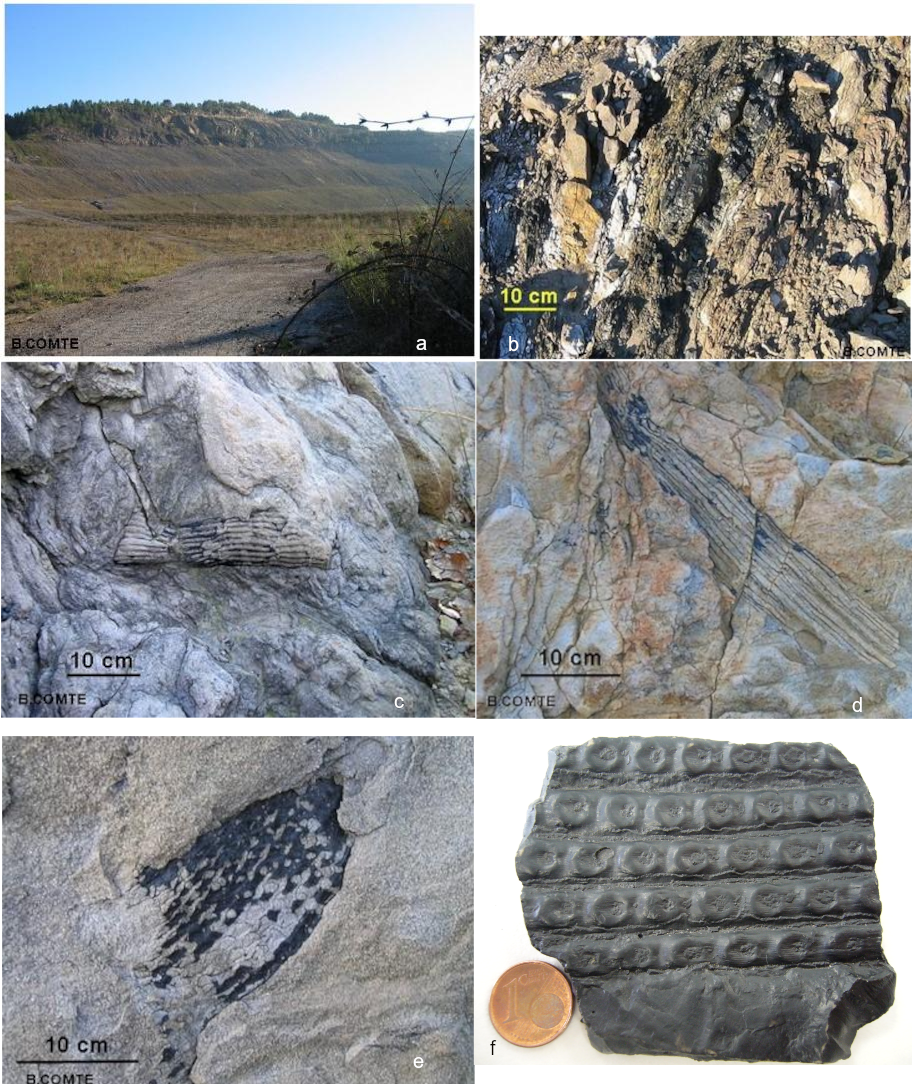

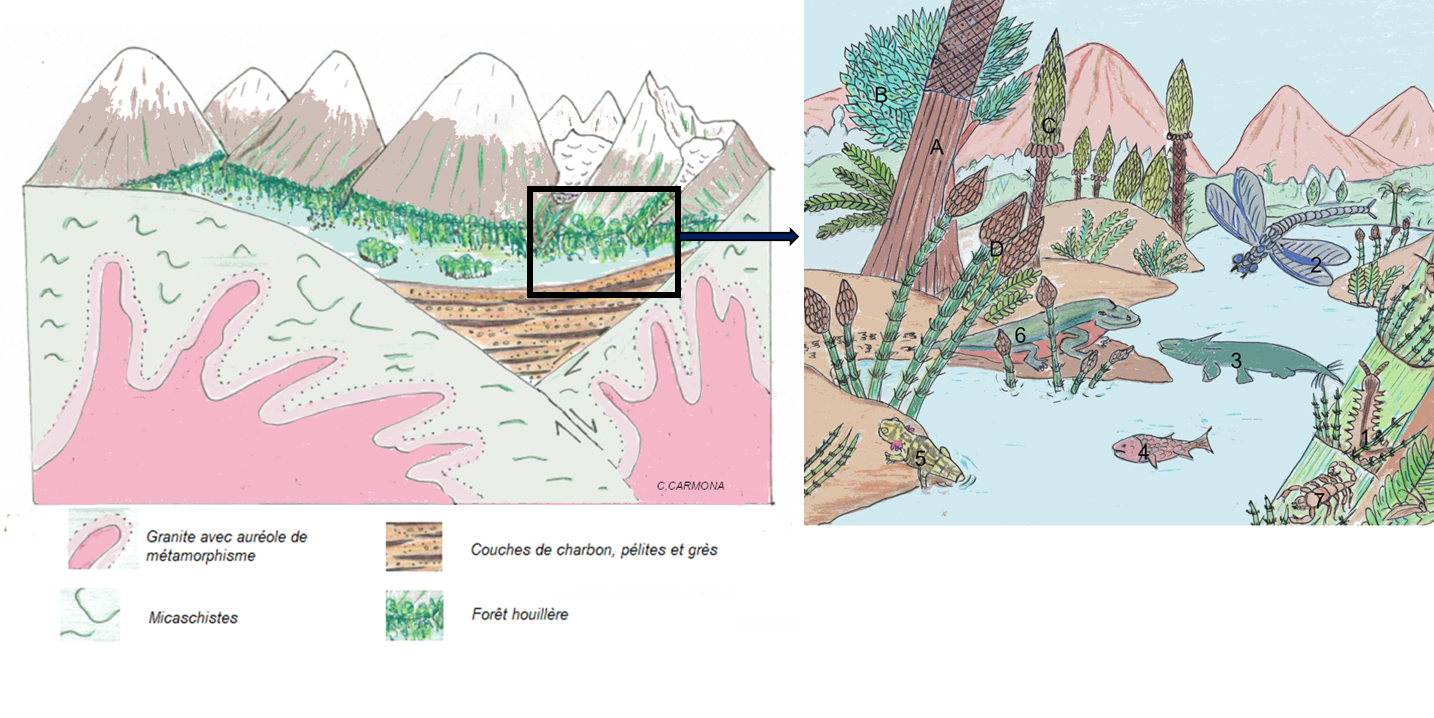

Le bassin houiller est essentiellement constitué de couches de conglomérats[1], de grès[2] et d’argiles, entre lesquelles sont intercalées une centaine de filons de houille dont l’épaisseur varie entre 0,15 et 6 m, sur une profondeur atteignant 2 500 m. Quand la chaîne de montagnes s’est effondrée, les roches se sont fracturées à la surface. Le long de ces failles, des bassins lacustres se remplissaient de sables, graviers et argiles. Sous les latitudes équatoriales se développait une végétation luxuriante. Ces forêts composées de fougères géantes, de prêles et de conifères étaient régulièrement submergées lors des crues, provoquant le dépôt de sable et de gravier (Fig.8) (pouvant atteindre jusqu’à 3 m d’épaisseur) qui dévastait la végétation sans nécessairement l’arracher, comme on le constate dans la forêt fossile de Champclauson (commune de la Grand-Combe) (Fig.6). Ces plantes, ensevelies et compactées sous les dépôts sédiments au fil de l’accumulation des sédiments, se transformaient en strates peu épaisses de charbon. Ces roches ont été formées entre -305 et -295 millions d’années et abritent des fossiles issus de la flore et de la faune de la période géologique nommée Carbonifère[3].

[1] Le conglomérat est une roche sédimentaire à gros éléments (galets, gravier ou rochers), cimentés par une matrice.

[2] Le grès est une roche sédimentaire détritique composée principalement de grains de sable (quartz, feldspath et parfois minéraux argileux), cimentée par une substance minérale.

[3] Le Carbonifère est une période géologique du Paléozoïque (de −359 à −299 millions d’années) caractérisée par la formation abondante de charbon

Fig.5 Photographie du crassier vu depuis l’ermitage

Fig.6 : Tranchée d’exploitation du charbon à Champclauson (a), tronc de sigillaire et racine fossilisés (b etc). Photographies issues de la lithothèque de Montpellier.

Fig.7 Bassin houiller du Pontil (a : La carrière, b : Veine de houille redressée à la verticale, c et d : Fossiles de troncs de calamites, e et f : écorce fossile de sigillaire)

Photographies issues de la lithothèque de Montpellier + l’écorce fossile de Sigillaire Par Fernando Losada Rodríguez —CC BY-SA 4.0,

Fig.8 Représentation schématique d’une coupe dans les Cévennes au Carbonifère et reconstitution du paléoenvironnement

La flore : A : Lépidodendron[1], B : Cordaïtale[2], C : Sigillaire[3], D : Calamite[4] = Prêle géante.

La faune : 1 : Onychophore ver mou, 2 : Meganeura libellule géante, 3 poisson cartilagineux, 4 : poisson osseux, 5 : amphibien, 6 : reptile mammalien, 7 scorpion.

[1] Les lépidodendrons étaient des plantes de grandes tailles (jusqu’à 50 mètres).

[2] Les Cordaïtales étaient des plantes caractérisées par des arbres ligneux pouvant atteindre 30 mètres, avec des feuilles étroites et des organes reproducteurs en cônes.

[3] Les sigillaires étaient des fougères géantes mesurant jusqu’à 40 m de hauteur, avec des troncs caractéristiques présentant des cicatrices foliaires.

[4] Les calamites étaient des végétaux arborescents de 10m de hauteur, proches avec un tronc de 1 m de diamètre cannelé possédant des tiges articulées comme les prêles actuelles.

Dans les bassins houillers des Cévennes, seuls des fossiles de végétaux ont été retrouvés. Les fossiles d’animaux ont été identifiés dans d’autres bassins du Massif central formés à la même époque.

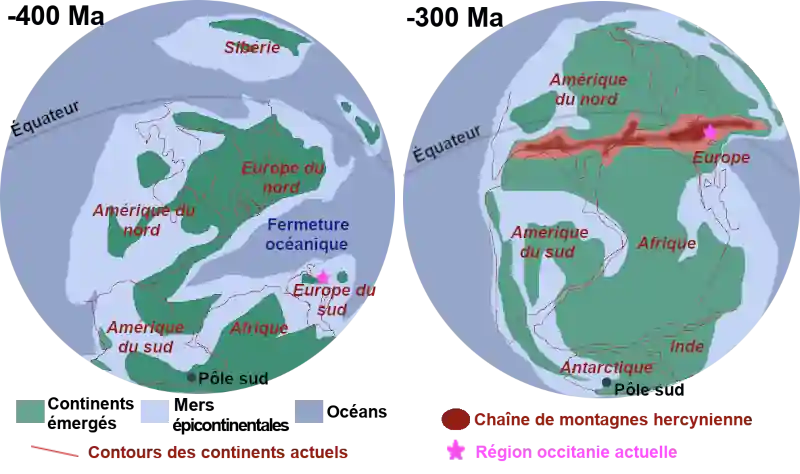

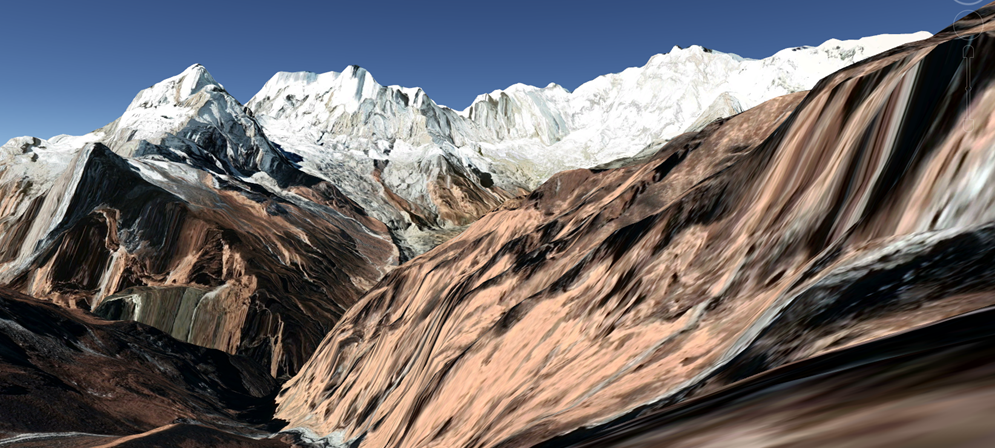

L’explication de la formation de cette chaîne de montagnes repose sur le déplacement des plaques lithosphériques. La fermeture des océans entre -420 et -320 millions d’années a engendré les collisions continentales qui ont conduit à la formation de la chaîne de montagnes hercynienne (Fig.9), aussi élevée que l’Himalaya actuel(Fig.11). Le Massif central se trouvait au sud de cette chaîne. Par la suite, cette chaîne de montagnes a connu un affaissement et une érosion (Fig.10).

Fig.9 : schémas de la formation du Massif central.

Fig.10 : schémas de la formation puis de l’effondrement de la chaîne de montagnes hercynienne

Les cartes du monde et de l’Europe ont été construites à partir des données de Christopher Scotese et de l’ATLAS Péri-TETHYS.

Fig.11 Himalaya actuel, image réalisée avec Google Earth.

Les Cévennes aujourd’hui.

Les roches formées en profondeur, granites, micaschistes, charbon, dans la chaîne montagneuse hercynienne sont aujourd’hui à l’affleurement (Fig.12). Dans la bordure Cévenole, elles sont recouvertes par des couches d’autres roches formées au cours de l’arrivée puis de l’installation d’une mer chaude et peu profonde . Cela signifie que cette chaîne de montagnes s’est complètement affaissée, érodée puis elle a été recouverte par une mer et, ensuite, elle a subi plusieurs phases de surrections et d’érosion . Ces roches, granites et micaschistes forment le socle, il est présent à une profondeur de 2 000 m sous notre commune.

Les Cévennes s’érodent encore aujourd’hui. Lors des épisodes cévenols, les rivières transportent des galets, des graviers et du sable qui se déposent dans les vallées et dans le golfe du Lion. Le relief des Cévennes constitue un « château d’eau » hydrologique.

Rédaction, cartes et schémas : Claudie HUGUET-CARMONA

Fig.12 Carte géologique des affleurements des roches cévenoles.