Les origines du mot Tribies viendraient des trois voies qui permettent d’accéder au hameau[1]. C’est une ancienne voie romaine qui traverse le hameau. On accède au hameau par la calade, le chemin de Ginane et la route de Tribies qui relie Malagratte.

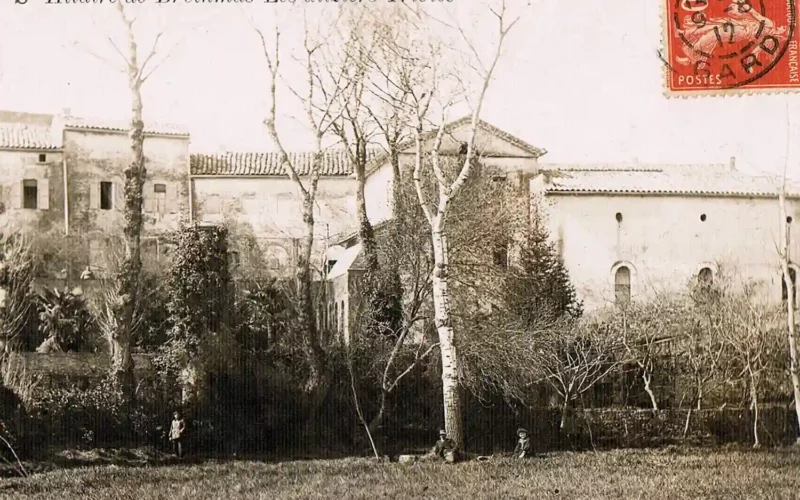

La plupart des maisons du hameau datent du début du XIXème siècle. Elles étaient occupées par des agriculteurs qui possédaient tous des animaux, logés au rez-de-chaussée ; les maisons abritaient aussi des cuves à vin (souvent encore existantes) et des greniers pour stocker la paille. En venant du four à chaux, la maison de gauche possédait une passerelle pour rejoindre la grange et les cuves à vin, de l’autre côté de la rue. Au milieu du hameau se trouvait une forge. En face, le mas renfermait un cimetière privé à son entrée et un beau parc avec des palmiers.

Avant de rentrer dans le cœur du hameau, on constate, au niveau du four à chaux, un chemin qui monte sur la droite. Le chemin de Ginane, du nom d’une grande famille de Saint-Hilaire dont la présence, sur la commune, remonte au XVIème siècle. Au sommet de ce chemin, sur la droite se trouve le Mas Ginane également appelé « Mas Tremblant », une immense demeure, dans laquelle s’est produit un effroyable fait d’hiver il y a plus de 300 ans.

Le massacre de Tribies.

En mai 1705, alors que la révolte camisarde poursuivait sa lente désagrégation, le massacre d’une famille de nouveaux convertis, dans la paroisse de Saint-Hilaire, par une bande de catholiques, conduite par Jean Vispron, jetait à nouveau le trouble dans une province encore incomplètement pacifiée.

A cette époque, bien après le départ de Jean Cavalier et de plus d’une centaine de ses fidèles, après la reddition ou l’arrestation et la disparition des principaux chefs camisards, les défections quotidiennes des combattants protestants et le récent échec du complot des enfants de Dieu, en avril 1705, avaient réduit, presque à néant, les espoirs de relancer l’insurrection. À cette date, la violence ne s’imposait plus, car les derniers camisards cherchaient avant tout à garantir leur survie et n’avaient plus le potentiel offensif de leurs débuts. Les conséquences des mouvements incontrôlés des catholiques s’étaient avérées à plusieurs égards forts néfastes[2].

Cet assassinat perpétré en 1705, dans un mas de Tribies[3], est relaté dans deux ouvrages mentionnant les tensions entre catholiques et protestants dans la région. Il s’agit de l’Histoire du fanatisme renouvelé par Jean Baptiste L’Ouvreleul en 1708 et de La guerre des Cévennes par Pierre Bosc en 1990. Ces ouvrages ne donnent ni le nom des victimes, ni le lieu exact, ni la date précise des meurtres. Des recherches généalogiques[4] effectuées permettent de combler ces lacunes.

- Un crime crapuleux.

En 1705, la guerre des Camisards est officiellement terminée ; Laporte dit Roland est mort, Jean Cavalier est en exil à l’étranger, la plupart des huguenots se sont convertis sous la menace des catholiques, nommés NC[5]. De leur côté, les Cadets de la Croix[6] « les Camisards blancs » avaient progressivement pris une part de plus en plus active à la répression des protestants. Ils s’étaient illustrés par la cruauté de leur crime dans cette atroce guerre civile. Malgré l’arrêt relatif des hostilités, ils continuaient leur crime ; c’est ainsi que Jean Vispron, regroupa une dizaine de comparses pour attaquer un NC de Saint-Hilaire, un collecteur de taille qui avait la réputation d’être riche.

Ils marchèrent dans la direction de la maison de ce collecteur. Ils frappèrent à sa porte et lui ordonnèrent d’ouvrir au nom du lieutenant-général de La Lande. Au nouveau converti qui, n’osant pas ouvrir, leur demandait ce qu’ils voulaient, ils répondirent qu’ils venaient voir s’il n’avait pas des armes et s’il ne cachait pas quelque rebelle réfugié.

Croyant avoir affaire à un détachement de la garnison ou de la milice bourgeoise d’Alès, il leur ouvrit. Les bandits entrèrent dans la basse-cour et firent descendre toutes les personnes qui se trouvaient dans l’habitation. Ils attachèrent Claude Ginane, le maître de la maison, sa femme Jeanne Chabaud, André Ginane son fils d’un premier lit, leur valet et leur servante, puis ils montèrent dans les chambres, forcèrent les garde-robes, crevèrent les coffres et enlevèrent 2 500 livres[7], ce qui représentait une somme importante, deux fois la dot de la femme d’André Ginane. C’était beaucoup pour un paysan, même aisé, de ce temps-là. Il s’agissait vraisemblablement du produit de la taille qu’il se préparait à remettre aux autorités royales. Une fois le butin récupéré, ils fusillèrent les occupants pour ne laisser aucun témoin. Claude Ginane, sa femme et leur servante furent tués sur le coup[8]. André Ginane, le fils de Claude, survécut deux jours et mourut de ses blessures, le 6 mai 1705, à 23h.

- Un survivant qui donne l’alerte.

Le valet de la famille eut la force, malgré ses blessures, de se traîner jusqu’à Alès pour raconter les circonstances du crime. Plus vraisemblablement, le valet se traîna jusqu’à une maison voisine où il fut soigné pour être ensuite conduit à Alès où il put raconter le crime dont il avait été témoin et victime ; il donna les noms et le signalement des agresseurs. C’étaient des personnes dont il savait le nom et, peut-être, des gens que son maître et lui voyaient fréquemment. Le marquis de la Lande, dès qu’il apprit que les meurtriers avaient agi en son nom, pris toutes les mesures pour les faire arrêter. Il vint interroger le valet et fit aussitôt fermer les portes de la ville d’Alais. Le rescapé donna les noms et le signalement des agresseurs.

Deux des 11 criminels furent arrêtés, dont Jean Vispron l’initiateur et chef de la bande et un jeune homme de 17 ans qui avait participé au crime. Les neuf autres échappèrent à toutes les poursuites. Le prévôt du diocèse d’Alais conduisit les deux prisonniers à Nîmes pour y être jugés.

- Le procès des assassins (mi-mai 1705).

Leur procès provoqua une sérieuse effervescence et quelques tensions. En effet, les protestants (NC) insistèrent pour qu’ils fussent condamnés aux peines les plus sévères, et les catholiques firent tous leurs efforts pour les sauver. Les inculpés espéraient qu’on leur ferait grâce, en raison de leur collaboration dans la lutte contre les Camisards, lorsqu’elle faisait rage dans les Cévennes. Les catholiques réussirent à faire signer aux consuls d’Alès, des certificats en leur faveur. Les assassins bénéficièrent de nombreuses complicités, puisque neuf d’entre eux ne furent pas retrouvés et échappèrent à toutes les poursuites. On ne sait pas, non plus, si l’argent volé fut retrouvé.

Mais le roi, voulait affirmer son autorité après cette longue période de troubles. Les juges du présidial ne se laissèrent influencer par personne et rendirent un jugement équitable pour montrer qu’ils rendaient également justice aux deux partis, et qu’ils ne distinguaient point les catholiques criminels des protestants coupables. Ils condamnèrent Vispron à être roué vif sur la place du marché d’Alès et son jeune complice aux galères perpétuelles. Conduit au supplice avec une escorte de 150 soldats suisses, il fut exécuté le 24 mai 1705.

- Les conséquences de l’assassinat.

D’après Louvreleul « l’événement de cet assassinat, avait épouvanté les ménagers huguenots de la campagne qui étoient accommodés[9]. Mais cette exécution les rassura autant qu’elle étonna les Cadets de la Croix qui ne songèrent plus à faire aucune insulte aux nouveaux convertis, non pas même aux camisards noirs[10]».

L’exécution de Vispron fit comprendre aux Cadets de La Croix qu’ils ne jouiraient plus de l’impunité dans leurs attaques contre les nouveaux convertis. C’est ainsi que l’odieux assassinat de la famille Ginane contribua, assez paradoxalement, à ramener la paix dans la région.

Le Mas des Aliziers.

En rentrant dans le hameau, sur la gauche, après les panneaux d’information, se trouve un grand mas, le mas des Aliziers. Le nom très botanique, vient d’une erreur : en face du mas, au bord de l’Avène, il y avait de magnifiques arbres, que le propriétaire de l’époque a pris pour des aliziers (ou alisiers) alors que ces arbres étaient des micocouliers. Malgré cette méprise, le nom est resté et apparaît encore à l’une des entrées. Ce mas résulte de la réunion de trois maisons distinctes, la plus ancienne datant de 1800. C’est un meunier qui fit cette acquisition. Lorsque l’on parcourt la maison, il faut monter ou descendre quelques marches lorsque l’on passe d’une maison à l’autre, à travers des ouvertures qui ont été percées dans les murs. Certains d’entre eux dépassent 1m d’épaisseur. Ils étaient réalisés en trois parties : deux murs en pierre prenant en sandwich du remplissage. Conséquence, la température en été y est très agréable. C’est par la porte de la partie ancienne que l’on rentrait le raisin, où il était pressé, et on stockait le vin dans des cuves en ciment. Entre les deux guerres, le mas devient une demeure bourgeoise avec de belles peintures et un magnifique escalier.

La porte « Banque de France ».

C’est au début des années 1950 qu’une magnifique porte en fer forgé, ornée des lettres B et F entrelacées, fit son apparition à l’une des entrées du mas. Elle provenait du tout premier bureau de la Banque de France à Alès, créé le 22 mars 1883 et situé rue Jules Cazot. Lors du transfert de la banque en 1911 face au Tribunal d’Alès, place Barbusse, la porte a été récupérée par le directeur de la banque, M. Jouanen. Par le jeu des liens familiaux et des héritages, la maison et la porte sont devenues propriété du Mas des Aliziers. Les héritiers dans la famille de Pierre Ginane, filleul de M. Jouanen, en ont retravaillé et embelli l’aspect. Toujours est-il que cette porte a été à l’origine de bien des légendes sur l’existence d’un « comptoir de la Banque de France » dans le hameau de Tribies.

La place du Plô.

Un peu plus loin au centre de Tribies se trouve une coquette place. On raconte que, lors de la guerre Franco-prussienne de 1870, des Prussiens sont venus camper sur la place du Plô[11]. C’est bien sûr une légende, car l’armée prussienne n’est jamais parvenue au sud de Lyon. Peut-être, s’agissait-il de volontaires français qui ont stationné là, avant de partir combattre ou en regagnant leur foyer après la défaite.

Pour accéder à la place du Plô, depuis le moulin (au bord de l’Avène), la route a été refaite telle qu’elle était autrefois. Avant 2002, cette route était bitumée. La crue de 2002 a enlevé le revêtement et il a été décidé de refaire la « calade[12] » telle qu’elle était autrefois : un sol différent pour les roues de charrettes en pavé, et un pour le passage des animaux afin que les sabots ne dérapent pas.

Dans la 1ère moitié du XXème siècle, la place du Plô était une propriété privée sur laquelle une construction permettait d’abriter du matériel agricole. On voit encore, de nos jours, la trace du toit sur la façade de la maison voisine. Le muret de cette place a toujours été le point de ralliement des jeunes du hameau. Un passage communal permettant de descendre vers l’Avène et les puits des jardins particuliers est conservé sous une des habitations bordant la place.

Les puits.

La distribution d’eau potable n’ayant été réalisée qu’à partir de 1956 dans le hameau, les puits étaient nécessaires pour les hommes, les bêtes et les cultures. Chaque ferme (mas) en possédait au moins un. Mais tous n’était pas de la même qualité. Certains s’asséchaient en été.

Il existait un puits communal à la sortie de Tribies, en allant vers le four à chaux. Mais l’eau n’était pas potable et il était dangereux car la margelle était très basse. À côté d’une maison de la place du Plô, se trouvait le 2ème puits communal qui a été comblé, mais dont on peut voir encore la trace.

D’autres puits étaient creusés dans la partie basse du hameau et étaient alimentés par l’Avène. Mais à partir des années 1960, la pollution de la rivière causée par l’usine de Salindres, a entraîné l’abandon de ces puits car l’eau, utilisée pour l’arrosage, a contaminé la terre. L’usine Pechiney de Salindres a été construite en 1855, elle fut le premier site de France classé Seveso[13] et reste comme la plus ancienne usine de production d’aluminium au monde et une des plus importantes.

Tribies était donc essentiellement un hameau agricole jusqu’à l’implantation de la Comémo[14], entreprise de chaudronnerie industrielle, créée en 1955, spécialisée dans la fabrication de réservoirs et de citernes métalliques et dont l’activité coïncidait parfaitement avec la prolifération des caves coopératives dans la région. Dans sa période florissante, elle emploiera près de 80 ouvriers. Elle travaillera notamment pour faire les godets des engins ramassant le sel aux salins de Giraud. C’est, depuis le 07 juillet 1998, une friche industrielle.

[1] Du latin trivium, l’endroit où les trois chemins se rencontrent. On retrouve l’origine dans les termes espagnols « tres vías ; trois voies ».

[2] Chrystel Bernat, La guerre des Cévennes (1702-1707) camisards, catholiques civils et troupes royales.

[3] Les historiens hésitent entre Tribies et Larnac. Le hameau de Larnac plus proche d’Alès semblait plus vraisemblable et a longtemps été présenté dans les différents écrits comme le lieu du massacre.

[4] Jean-Claude et Monique Lacroix, ont fait des recoupements à partir d’arbres généalogiques et de registres paroissiaux pour identifier les victimes. Ces recoupements permettent d’identifier avec certitude le lieu du massacre à Tribies et la famille Ginane comme victime.

[5] Beaucoup furent forcés de se convertir au catholicisme. Ces personnes étaient appelées « nouveaux convertis », souvent abrégé en NC. Ils étaient officiellement catholiques, mais souvent surveillés, car considérés comme suspects de rester secrètement protestants.

[6] Les Cadets de la Croix sont des milices catholiques qui s’en prennent aux nouveaux convertis qu’ils pillent et qu’ils tuent. Ils sont présentés comme de véritables démons, voleurs très dangereux et ultra catholiques sanguinaires parmi les plus cruels, H. Bosc, La guerre des Cévennes, 1702-1710, op. cit., t. 2, p. 479.

[7] Bien que cela n’ait pas grande valeur de comparaison, ni grande signification, cela équivalait à environ 150 000€ d’aujourd’hui. Cela représentait une très belle somme pour des brigands à cette époque.

[8] Les actes de décès de Claude (1645-1705) et d’André Ginane (1678-1705) figurent dans le registre paroissial catholique de Saint-Hilaire-de-Brethmas.

[9] Qui s’étaient ralliés.

[10] Surnom qui n’a aucune signification précise, mais par opposition aux « camisards blancs » représentant les groupes ultra catholiques, cela signifie, probablement, les protestants qui ne se sont pas ralliés au catholicisme.

[11] En occitan, « plô » signifie « petit plateau » ou « place sur un point élevé ». Cette dernière définition semble davantage correspondre au site de Tribies.

[12] Vient de l’occitan « caladar », voie de communication, une chaussée pavée de galets fluviatiles ou empierrée de pierres calcaires.

[13] Salindres est la seule commune d’Occitanie avec Port la Nouvelle et Toulouse à avoir au moins trois sites classés Seveso.

[14] Constructions métalliques modernes.