Suite au cycle de fermeture des océans, ponctué par l’apparition de vastes chaînes montagneuses, débute un nouveau cycle où les continents se fragmentent avec l’émergence de nouveaux océans. Sur notre territoire, une mer s’est installée il y a 190 millions d’années.

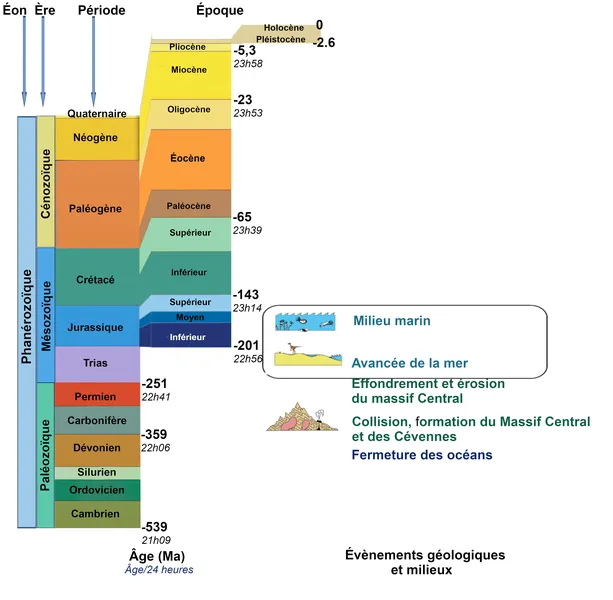

Le document ci-dessous (Fig.1) permet de situer ces évènements dans l’échelle des temps géologiques. Appréhender le temps en millions d’années est complexe, c’est pourquoi ce document met en perspective ce temps par rapport à une journée de 24h depuis la formation de la terre

Fig.1 L’échelle des temps géologiques en millions d’années situant l’avancée et l’installation de la mer.

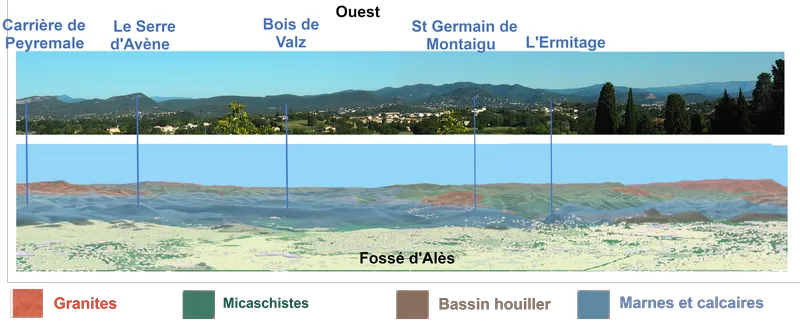

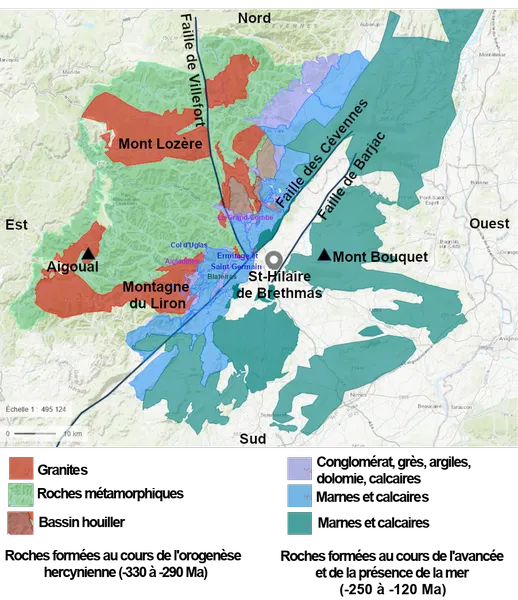

Fig.2 Vers l’ouest, panorama de la bordure cévenole vu depuis le chemin de la Rouquette et image 3D de la carte géologique simplifiée réalisée avec Géoportail.

L’observation de quelques affleurements dans ces collines, permet de comprendre comment les géologues ont pu reconstituer cette histoire.

Des reliefs altérés et érodés.

Les micaschistes[1] et les granites[2] qui ont été formés en profondeur lors de la création de la chaîne de montagnes affleurent à la surface suite à une intense érosion. Ils sont altérés et rubéfiés, c’est-à-dire rougis en raison de l’apparition d’oxydes de fer, puis recouverts par des roches sédimentaires[3] agencées en strates. Ces formations rocheuses de grès, dolomies, calcaires et marnes attestent de l’avancée puis de la présence d’une mer chaude et peu profonde pendant une période de 70 millions d’années. Elles sont visibles dans les collines (Fig.2) qui bordent le fossé d’Alès et dans les garrigues.

[1] Les micaschistes sont des roches métamorphiques à forte foliation, riches en micas

[2] Le granite est une roche dite plutonique à texture à gros grains, résultant du refroidissement lent du magma en profondeur.

[3] Les roches sédimentaires sont des roches formées à partir de sédiments déposés à la surface de la Terre, elles sont généralement disposées en couches ou strates.

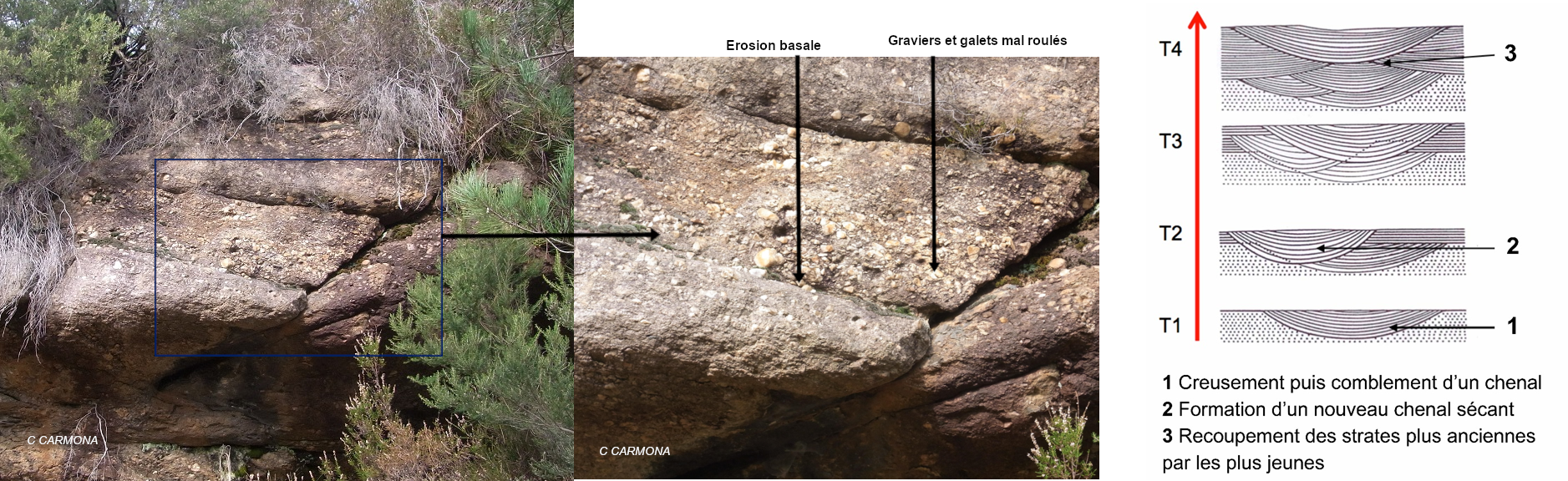

Les premières de roches sédimentaires déposées sur le socle[1] érodé sont des conglomérats[2] et des grès[3], constitués de galets mal roulés, de gravier et de sables cimentés. Cela signifie qu’entre -250 et -240 millions d’années, des rivières serpentaient sur les vastes plaines, les sédiments étaient déposés dans des chenaux lors des périodes de crues (Fig.3).

[1] Le socle désigne un ensemble rocheux érodé, composé principalement de roches métamorphiques ou magmatiques, formé au cours de l’orogenèse et situé sous une couverture sédimentaire

[2] Les conglomérats sont des roches formées de fragments de roches, galets, graviers, sable, agglomérés

[3] Les grès sont des roches formées de particules de sable agglomérées.

Fig.3 Photographies des anciens chenaux d’un cours d’eau aux Aigladines commune de Mialet. En période de crue un chenal était creusé dans le précédent puis comblé par des galets et graviers

L’avancée de la mer dans des bassins soumis à une très forte évaporation.

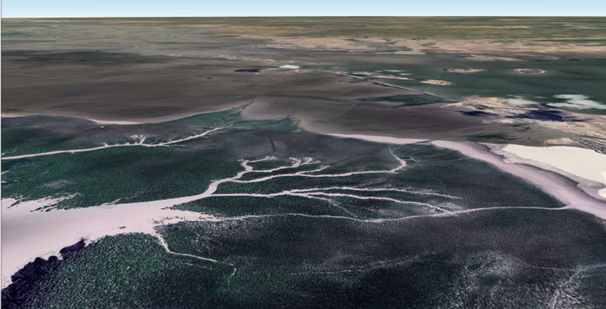

Les couches qui se trouvent au-dessus sont composées de dolomies[1], d’argilites[2] et de gypse[3]. Ces roches se constituent lorsque l’évaporation est forte, comme c’est le cas aujourd’hui dans les sebkas des régions semi-arides (Fig.4).

[1] La dolomie est une roche sédimentaire carbonatée composée au moins de 50% de dolomite, un carbonate double de calcium et de magnésium.

[2] L’argilite est une roche sédimentaire détritique principalement composée de particules argileuses, caractérisée par une structure lamellaire et souvent colorée en gris, rouge, ou autres teintes, résultant de la consolidation de couches d’argile ou de boue argileuse fine.

[3] Le gypse est un minéral sulfate de calcium dihydraté (CaSO4·2H2O), formé principalement dans les dépôts sédimentaires par évaporation intense d’anciens plans d’eau riches en ions sulfate et calcium, souvent associé à d’autres minéraux évaporites.

Ces observations actuelles permettent d’expliquer qu’entre -240 et -200 millions d’années, la mer s’étendait sur cette ancienne chaîne de montagnes totalement aplanie. Des retraits épisodiques favorisaient la formation de bassins fermés à l’intérieur desquels se déposaient du sable, des argiles. Lors d’un processus d’assèchement, le magnésium se concentrait, entraînant la formation de dolomie par la précipitation du carbonate de calcium et de magnésium (Fig.5). Ces vastes plaines étaient parcourues par des reptiles et les premiers dinosaures.

Fig.4 Image du désert du Thar, Rajasthan en Inde, une zone semi-aride actuelle. Image réalisée avec Google Earth.

Cet environnement actuel est équivalent à celui de notre région, il y a 230 millions d’années.

Fig.5 : 1 couches de dolomies, argilites aux Aigladines commune de Mialet, 2 : couches d’argilites et grès, 3 : couches d’argile noire et de dolomie au col d’Uglas situé à quelques km au-dessus des Aigladines.

Sur ces couches de roches, les promeneurs avertis ont identifié des empreintes qui ont été étudiées par les paléontologues. Des empreintes appelées Chirotérium (littéralement cela signifie « animal main) ont été attribuées à des reptiles, proches parents des crocodiles actuels.

Fig.6 Représentation d’un artiste Nicolas GAL d’un reptile correspondant aux empreintes de Chirotérium

On trouve également des empreintes tridactyles nommées Grallator attribuées aux premiers dinosaures bipèdes avec des membres dressés le long de leur corps. À La Grand-Combe sur une dalle dégagée par un ravinement, les paléontologues ont identifié des empreintes dénommées Otozoum grandcombensis possédants quatre doigts, d’une longueur d’une cinquantaine de cm, correspondant à des traces de pieds et de mains tétradactyles. Il s’agissait probablement d’un grand dinosaure Prosauropode plantigrade, d’une dizaine de mètre de longueur. À son voisinage, plusieurs pistes d’empreintes à trois doigts, d’une vingtaine de cm de longueur nommées Grallator andeolensis, se croisent. Ce sont les empreintes d’un petit dinosaure carnivore de 2,5 m de long environ.

Pour observer ses empreintes, vous pouvez visiter le parc Dinopedia à la Grand-Combe.

Fig. 7 Représentation d’un artiste Nicolas GAL des dinosaures correspondants aux empreintes de Grallator et d’Autozoum

Une mer ouverte recouvre notre région.

Il y a 190 millions d’années, une mer ouverte s’est installée le long de la bordure cévenole et dans le bassin du sud-est. On identifie des fossiles marins dans les dolomies, calcaires et marnes datées de -190 à -125 millions d’années. Dans de l’eau chaude et peu profonde, des cristaux de carbonate de calcium se forment et se déposent, formant du calcaire[1]. Quand le niveau de l’eau s’accroît, l’association de carbonate de calcium et d’argile donne naissance à des marnes[2].

[1] Le calcaire est une roche sédimentaire facilement soluble dans l’eau et qui se compose principalement de calcite ou carbonate de calcium.

[2] La marne est une roche sédimentaire, mélange de calcite (CaCO3) et d’argile dans des proportions à peu près équivalentes variant de 35 % à 65 %

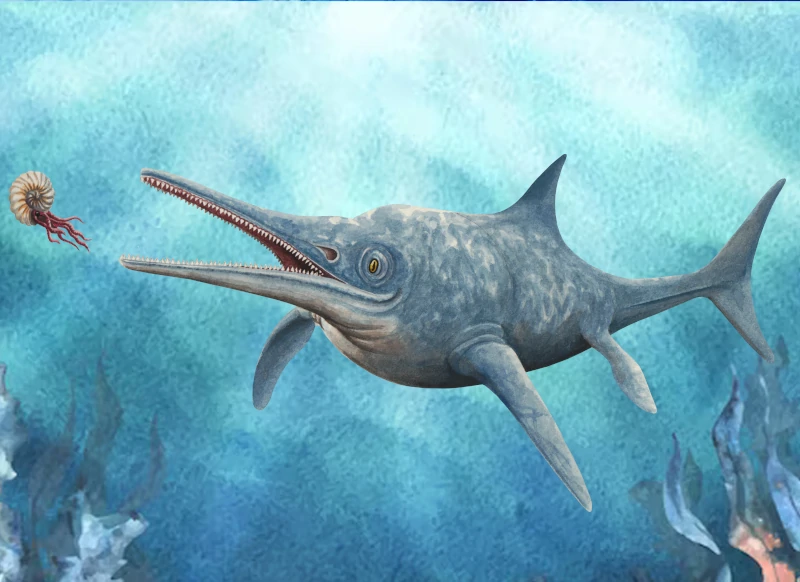

Fig.8 Représentation d’un artiste Nicolas Gal : Ichtyosaure chassant une ammonite dans la mer de l’ère secondaire

Fig.9 Marne et couches de calcaires datées de -167 à -164 millions d’années (1 et2), empreinte d’une ammonite dans la marne (3), représentation d’une ammonite. Photographies prises à Blateiras (commune de Générargues).

Fig.10 Couches de calcaire à L’Ermitage et au sommet de Saint Germain datées de -150 à -145 millions d’années.

Fig.11 Marne datée de -140 à -133 millions d’années à Blateiras (1) et empreinte d’une ammonite dans la marne à Vézénobres (2).

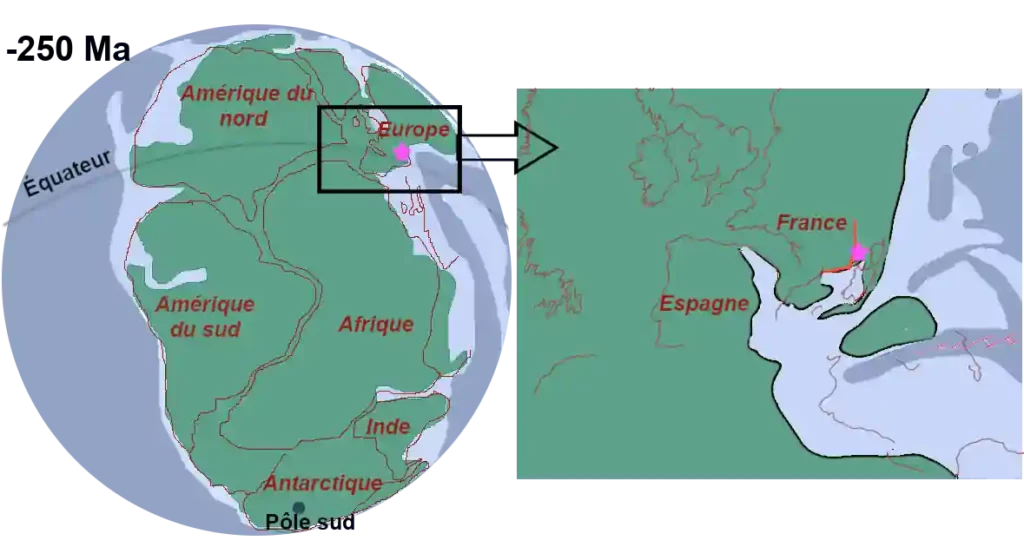

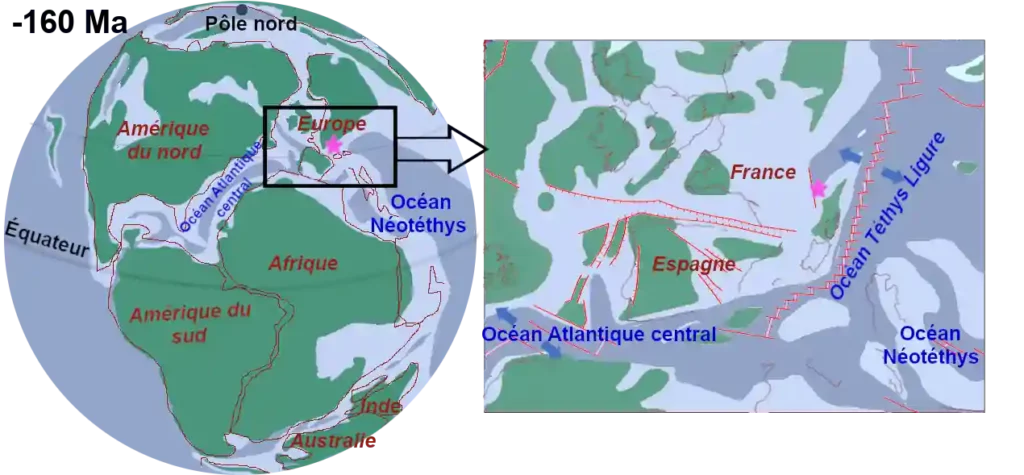

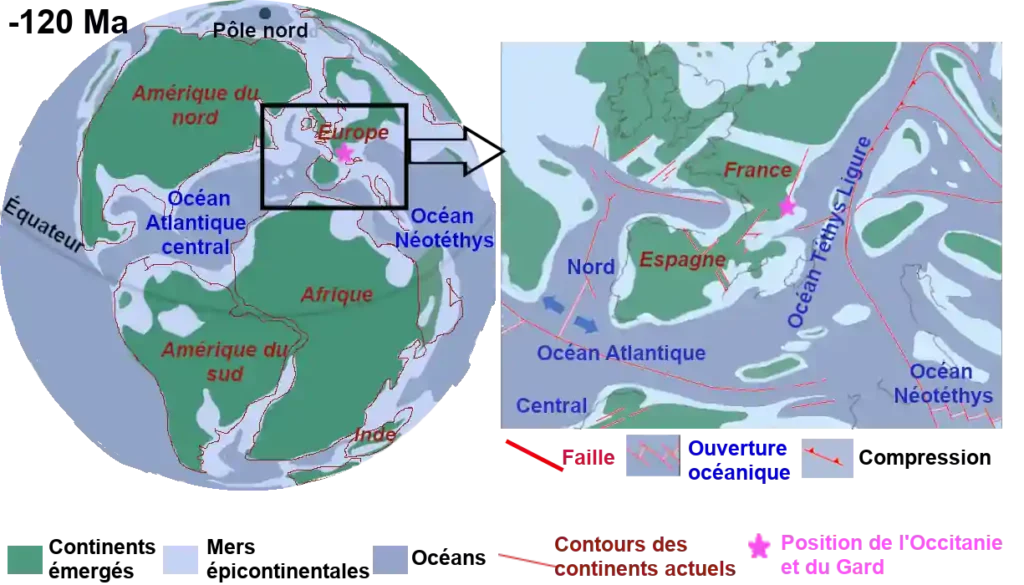

Les mouvements des plaques lithosphériques sont à l’origine de la présence de cette mer (Fig.12).

Il y a 250 Ma, la chaîne de montagne est érodée, des rivières et des fleuves déposaient des galets, des graviers et des sables sur une surface aplanie appelée pénéplaine antétriasique. Des failles fracturent le continent. Un océan appelé Néotéthys poursuivait son ouverture au Sud.

Entre -250 et -160 Ma, l’extension des plaques lithosphériques permet l’ouverture de fossés et progressivement l’avancée de la mer dans notre région.

Il y a 160 Ma, l’extension des plaques lithosphériques conduit à l’ouverture de l’océan Atlantique central et d’un océan à l’est et au sud entre l’Espagne et l’Afrique appelé Téthys Ligure. Des fossés apparaissent entre la France et l’Espagne et dans le futur océan Atlantique Nord.

Il y a 120 Ma, l’océan Atlantique Nord commence son ouverture. Dans notre région, la mer se retire progressivement vers l’est.

Fig.12 Paléogéographie des continents entre -250 et -120 millions d’années expliquant la présence d’une mer.

Les cartes du monde et de l’Europe ont été construites à partir des données de Christopher Scotese et de l’ATLAS Péri-TETHYS.

La bordure cévenole aujourd’hui.

Les couches de roches qui se sont formées sous la mer ne sont visibles qu’à la périphérie des Cévennes, plus à l’ouest sur les grands causses et dans les garrigues. Initialement, les schistes et granites altérés et érodés des Cévennes étaient partiellement recouverts par la mer. Les roches résultant de la présence de la mer se trouvent entre -500 et -2 000 m de profondeur dans le fossé d’Alès. Elles sont recouvertes par des roches formées ultérieurement. Seuls quelques îlots de calcaire affleurent, ils forment les reliefs appelés « olistolithes ». Ces formations rocheuses ont été déplacées, bien après leur formation, lors de l’ouverture du fossé alésien, il y a 33 millions d’années.

Rédaction, cartes et schémas : Claudie HUGUET-CARMONA

Fig.13 Carte géologique simplifiée de notre région réalisée avec Géoportail.