Situées en limite est de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas, les zones humides du Clau de Trouillas couvrent environ 10 ha. Ce site est pris en compte dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.

Les zones humides sont des écosystèmes caractérisés par une flore et une faune typiques, définies comme l’interface entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques. Elles sont menacées, 50 % de la surface des zones humides a été détruite en France entre 1960 et 1990. Pour stopper leur disparition, les zones humides sont protégées par le Code de l’environnement dans le cadre de la loi sur l’eau. Leur préservation et leur gestion durable sont désormais considérées d’intérêt général (Art. L.211-1 du Code de l’environnement).

Dans l’optique de protéger, restaurer et valoriser les zones humides du Clau de Trouillas, un plan de gestion du site, porté par Alès Agglomération avec l’assistance technique de l’EPTB Gardons, a été validé à la fin 2024. Ces actions de gestion sont menées en étroite relation avec les services de l’État (OFB, DDTM, DREAL). Des informations données, dans cette page, proviennent du bureau d’études Nymphalis mandaté par Alès Agglomération.

Fig.1 Photographie aérienne de la zone humide.

La première phase diagnostic a permis de mesurer l’état de conservation des habitats ou communautés d’espèces végétales et des espèces caractéristiques des zones humides, d’identifier les fonctionnalités principales de ces zones et d’envisager les évolutions possibles. La deuxième phase du plan consistait à définir et hiérarchiser les objectifs stratégiques et de gestion pour satisfaire les différents usages agricoles tout en préservant les fonctionnalités de ces zones. La dernière phase est un programme d’action pour parvenir à ces objectifs.

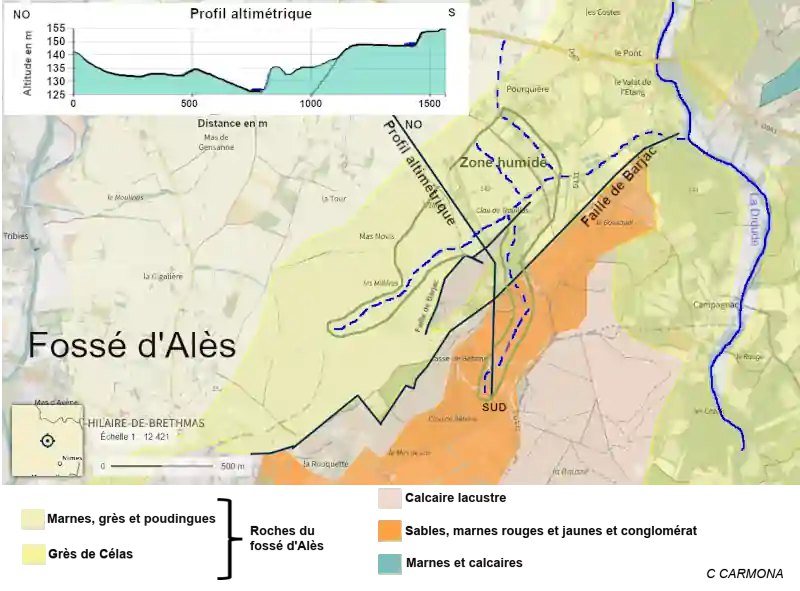

Le contexte géomorphologique conditionne le fonctionnement hydrologique.

Le Clau de Trouillas se situe dans le fossé d’Alès. Ce fossé est une dépression formée par un étirement de la croûte terrestre, il est limité à l’ouest par la faille d’Alès et à l’est par la faille de Barjac. Dans ce fossé, se sont accumulés des sédiments détritiques (galets, sable, argile) au fur et à mesure de son enfoncement. Les zones humides se situent le long des drains et ruisseaux qui ruissèlent sur des sols argileux, et se rejoignent au pied de la faille de Barjac.

Les roches formées de galets soudés sont des conglomérats, lorsque les galets sont arrondis ce sont des poudingues.

Fig.2 Carte géomorphologique et profil altimétrique situant la zone humide.

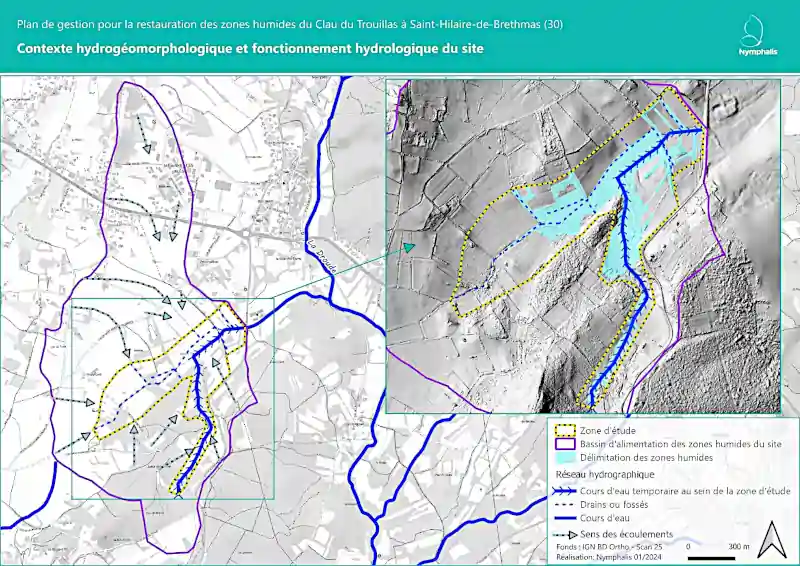

Cette configuration géomorphologique et les roches du sous-sol argileuses à faible perméabilité ont permis l’existence d’une cuvette topographique propice à l’accumulation des eaux. Les zones humides du Clau de Trouillas sont alimentées par un bassin d’environ 225 ha. Dans le secteur sud, un cours d’eau temporaire recueille les eaux d’écoulement et traverse le site sur sa partie centrale pour se jeter dans la Droude située à 600 mètres en aval. Les autres sources d’alimentation de ces prairies sont les eaux d’écoulement provenant du bassin d’influence. La faible pente et le caractère très peu perméable du substrat favorisent l’accumulation des eaux qui permettent l’existence des prairies humides. Un système de drainage implanté pour le développement agricole limite, cependant, la fonctionnalité de stockage de l’eau.

Fig.3 Contexte hydro géomorphologique et fonctionnement hydrologique du site.

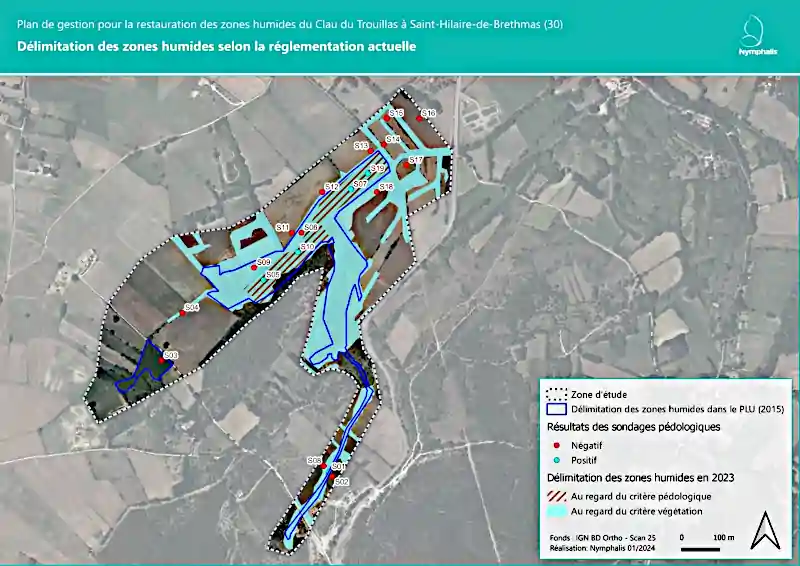

La délimitation des zones humides.

Le Code de l’environnement (L.211-1 précisé par le R.211-108) détermine deux critères pour définir une zone humide. Le critère pédologique et celui de végétation sont alternatifs et interchangeables : il suffit que l’un des deux soit rempli pour qu’on puisse qualifier officiellement un terrain de zone humide. Si un critère ne peut, à lui seul, permettre de caractériser la zone humide, l’autre critère est utilisable.

- Le critère pédologique :

L’engorgement des sols par l’eau peut se révéler dans la morphologie des sols sous forme de traits appelés « traits d’hydromorphie ». Des sondages pédologiques ont révélé l’existence de rédoxisols[1], caractérisés par des taches ou accumulations de rouille débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sondages sont localisés essentiellement dans le secteur central et au sein du lit du cours d’eau temporaire. Le reste des sondages pédologiques n’est pas caractéristique de zones humides.

[1] Les rédoxisols sont des sols soumis à un engorgement temporaire en eau, caractérisés par des traits d’oxydoréduction visibles dans le profil, résultant de l’alternance entre conditions oxydantes et réductrices. Ils présentent souvent des taches de rouille (fer oxydé).

Fig.4 Sondage pédologique avec des taches de rouille qui sont des traits d’hydromorphie.

- Le critère végétation :

Deux habitats reconnus comme zones humides ont été identifiés, la frênaie riveraine méditerranéenne et les prairies humides méditerranéennes. 16 espèces végétales hygrophiles[1] ont été identifiées.

[1] Plantes poussant en milieux humides.

Fig.5 Photographie de la prairie humide du Clau de Trouillas avec en arrière-plan la frênaie.

Fig. 6 Délimitation des zones humides au sein de la zone d’étude.

Les zones humides se limitent aux cours d’eau temporaires, à leurs ripisylves associées et aux prairies hygrophiles de fond de vallon. Le panel des milieux humides jadis, avant le drainage et la mise en culture des parcelles, était vraisemblablement plus diversifié et étendu que ce qui est actuellement visible.

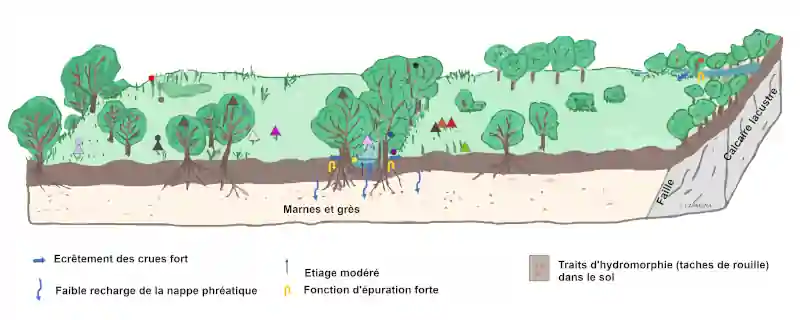

Les fonctionnalités des zones humides du Clau de Trouillas.

Cette zone présente une faible pente, une grande surface et surtout une bonne connexion au réseau hydrographique, pendant les fortes pluies, elle retient l’eau permettant d’écrêter et de ralentir le déplacement de la crue. Le sous-sol étant argileux, l’eau s’infiltre peu, cela ne favorise pas la recharge de la nappe phréatique. Cette eau est peu retenue à cause de la présence des drains, donc la zone participe peu au soutien à l’étiage en période sèche.

Elles sont aussi des « filtres naturels », les « reins » des bassins versants qui reçoivent des matières minérales organiques et les molécules polluantes ou toxiques, les emmagasinent, les transforment et/ou les retournent à l’environnement. Elles soutiennent, de ce fait, la qualité de l’eau dans les cours d’eau et les nappes phréatiques. Cette fonction d’épuration est importante au Clau de Trouillas, du fait de la présence de végétation dans les drains et fossés.

En constituant des habitats pour de nombreuses espèces animales ou végétales particulières et sensibles, elles jouent ainsi un rôle de réservoir de biodiversité en tant que zones refuges ou zones d’alimentation pour de nombreuses espèces animales, même non inféodées aux milieux humides.

Seules les ripisylves associées au cours d’eau présentent un bon état de conservation de la biodiversité. Un labour profond des prairies humides en 2013 a fortement dégradé les habitats. C’était la plus grande station du Gard pour l’Orchis d’Occitan (Dactylorhizaoccitanica) une espèce protégée régionalement avec 276 pieds en 2013. À la suite du labour profond réalisé cette même année, aucun individu n’a été dès lors retrouvé.

Fig.7 Orchis d’Occitan (Dactylorhiza occitanica).

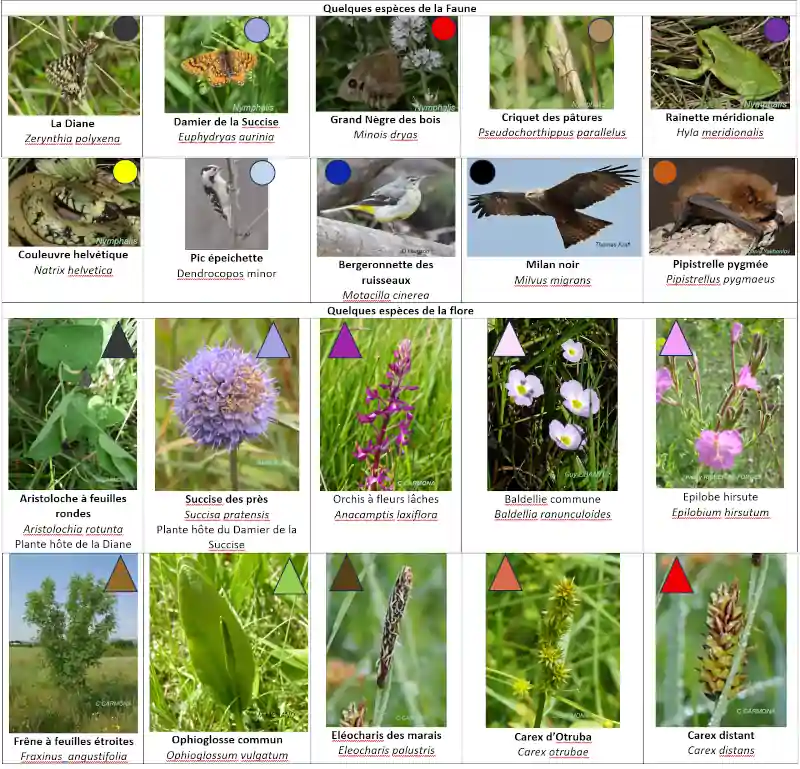

Fig.8 Dessin des zones humides du Clau de Trouillas avec la localisation de quelques espèces présentes actuellement (voir le tableau Fig.9).

Fig. 9 Quelques espèces présentes dans les zones humides actuellement

Le diagnostic initial et les concertations entre les différents partenaires ont permis de dégager des objectifs de gestion du site et les actions pour y parvenir afin de satisfaire les différents usages agricoles tout en préservant et favorisant les fonctionnalités des zones humides du Clau de Trouillas.

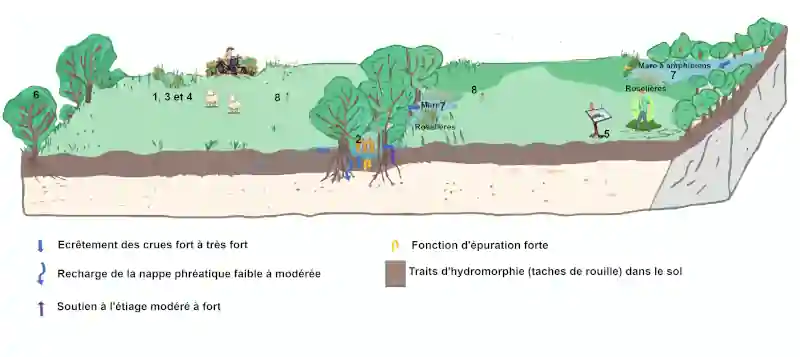

Fig. 10 Dessin montrant les objectifs de gestion hiérarchisés du site et les effets sur la fonctionnalité des zones humides

Fig. 11 : Dessin montrant les objectifs de gestion hiérarchisés du site et les effets sur la fonctionnalité des zones humides

1 et 4 : Une concertation et des baux ruraux environnementaux avec les agriculteurs permettront une gestion agricole en accord avec le maintien des fonctionnalités des zones humides. La fauche tardive respecte les insectes pollinisateurs et la faune sauvage, elle, tient compte de la floraison pour que la végétation présente naturellement puisse se développer et coloniser les lieux. Cette pratique améliore la qualité et la quantité des foins.

2 : L’installation de martelières[1]réduira le drainage. Le stockage de l’eau favorisera l’écrêtement lors des crues, l’étiage en période de sécheresse et la recharge des nappes. Le potentiel d’accueil des plantes hygrophiles et la faune associée, insectes et amphibiens, sera amplifié.

3 : Les frênes seront coupés dans les prairies, mais la végétation rivulaire (des berges) du cours d’eau et les frênes adultes susceptibles d’être des arbres gîtes pour des espèces animales seront préservés. La surface des prairies humides sera restaurée, cela favorisera le potentiel d’accueil des plantes hygrophiles et la faune associée, insectes et amphibiens, et la surface de pâturage et de fauche.

5 : La mise en place d’un réseau de sentiers identifié et entretenu, la pose des panneaux d’interprétation et des journées pédagogiques permettront de sensibiliser le public à la nécessité de la restauration et de la préservation de ces zones humides. Certaines activités ludiques ayant un impact néfaste pour la préservation du site seront réduites ou interdites.

6 : Les haies du paysage bocager seront préservées et restaurées. Les haies ralentissent les écoulements de l’eau, cela favorise la recharge de la nappe phréatique et l’écrêtement des crues. Ce sont aussi des corridors écologiques, des refuges et des zones de reproduction de certaines espèces animales. Les haies protègent les cultures et elles pourraient même être rentables pour les agriculteurs avec l’incorporation d’essences productives (bois, litière, nourriture).

7 : L’adoucissement de la pente autour du cours d’eau permettra la création de roselières[2] et de mares temporaires. Cela augmentera la capacité de stockage de l’eau et la diversification des habitats pour l’accueil des amphibiens et des odonates[3].

8 : L’Orchis occitane protégée ayant totalement disparu, l’objectif serait de la réintroduire dans les prairies humides. Cette réintroduction augmenterait la biodiversité, mais elle aurait aussi une portée symbolique pour la sensibilisation du public.

[1] La martelière est un ouvrage hydraulique équipé de vannes permettant de réguler le passage des eaux.

[2] Une roselière est un milieu humide caractérisé par la présence dense de roseaux, formant une formation végétale souvent située en milieu aquatique ou humide, et riche en biodiversité.

[3] Les odonates sont un ordre d’insectes à corps allongé, dotés de deux paires d’ailes membraneuses généralement transparentes, comme la libellule.

Rédaction: Claudie HUGUET-CARMONA